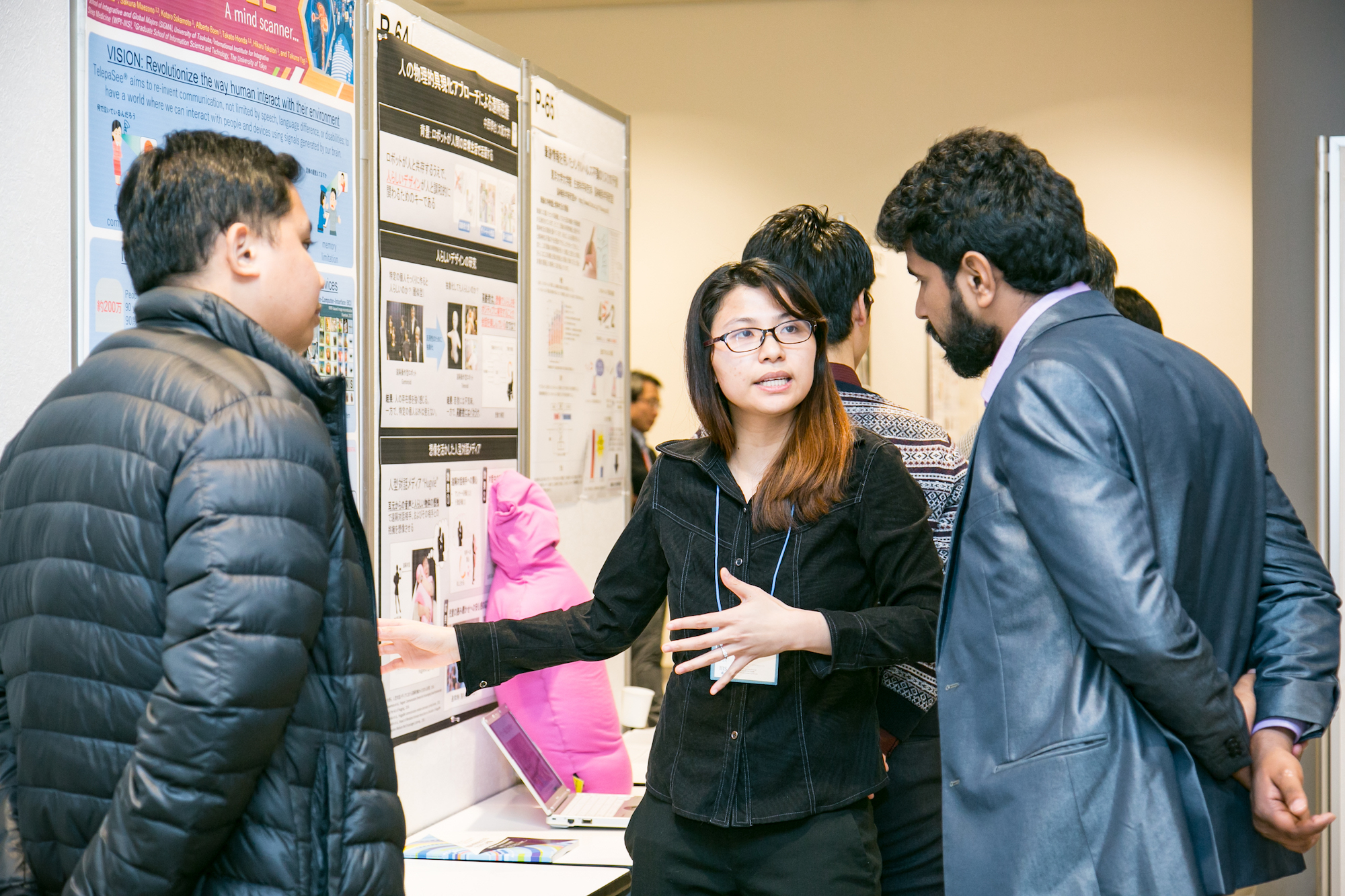

超異分野学会とは

研究者、大企業、町工場、ベンチャーといった分野や業種の違いにとらわれずに、議論を通じて互いの持っている知識や技術を融合させ、人類が向き合うべき新たな研究テーマや課題を捉え、共に研究を推進するための場です。異分野・異業種の参加者により、これまでにない研究テーマの創出、課題解決のアプローチを建設的に議論し、垣根を超えて共に最先端の研究開発を仕掛け続けます。

超異分野学会とは

研究者、大企業、町工場、ベンチャーといった分野や業種の違いにとらわれずに、議論を通じて互いの持っている知識や技術を融合させ、人類が向き合うべき新たな研究テーマや課題を捉え、共に研究を推進するための場です。異分野・異業種の参加者により、これまでにない研究テーマの創出、課題解決のアプローチを建設的に議論し、垣根を超えて共に最先端の研究開発を仕掛け続けます。

超異分野学会 大阪大会2022について

ここ数年、人類は地球規模の大きな変化に適応し、生活スタイルや人とのコミュニケーション方法などをアップデートしてきました。次にどんな変化が起こるのか、誰もが予想できない世の中になっています。それならば、何かが変わるのを待つのではなく、自分自身がもつ知識や想いを起点に「意図した変化をつくり出す」という考え方にシフトしていきませんか。私たちは、超異分野学会 大阪大会2022を、人と人とが知識をぶつけ合い、世界にインパクトを与えるアイデアやプロジェクトの種が生まれる場にしたいと考えています。それらひとつひとつが社会に広がり、やがては当たり前になる。そんな未来を想像しながらディスカッションしましょう。

日時 2022年8月27日(土)

場所

ナレッジキャピタル カンファレンスルーム タワーC(大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪タワーC 8階)

>>アクセスマップ

参加費

アカデミアの研究者・学生は無料、企業参加費5万円(税別、手数料別)

<参加対象者>

アカデミア、ベンチャー、大企業、町工場、自治体、中学・高校生 etc

オンライン要旨集

超異分野学会大阪大会2022では、ポスター発表・ブース発表の演題要旨をオンラインで公開いたします。

閲覧には、ポスター・ブースの発表登録、または聴講チケットの取得が必要となります。

(7月25日(月)公開しました)

| メインルーム | ルームA | ルームB | ポスター・ブース会場 | |

| 9:30 | 開会式 | |||

| 10:00 | 研究者・ベンチャーによるショートピッチ 「テクノロジースプラッシュ」 |

|||

| 11:00 | ポスター&ブース コアタイム |

|||

| 12:00 | アワー | |||

| 13:00 | 基調講演① レーザー核融合反応で生み出す究極のエネルギー ―化石燃料依存からの脱却― | アワー | ポスター&ブース 展示 |

|

| 13:50 | 移動 | 移動 | 移動 | |

| 14:00 | セッション m1 新進気鋭の若手と語る、1・2・3次元の化学 セッションパートナー:東洋紡株式会社 |

セッション a1 発酵リモデリングによる物質の価値創造〜発酵をアップデートする〜 セッションパートナー:株式会社ユーグレナ |

セッション b1 美と健康とサイエンスー生体モニタリングで化粧品素材はどこまで進化できるのかー セッションパートナー:株式会社ダイセル |

|

| 14:50 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 15:10 | セッション m2 藻類が作り出す有用物質から地球の健康を考える セッションパートナー:DIC株式会社 |

セッション a2 細胞製造のエンジニアリング〜細胞の声を聴き、プログラムする〜 セッションパートナー:オムロン株式会社 |

セッション b2 テクノロジーで自然を興す ーブルーカーボン生態系の維持・再生に向けた実証プランの検討ー セッションパートナー:西日本電信電話株式会社 |

|

| 16:00 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 16:20 | セッション m3 特別企画:Knowledge Manufacturing Ignition セッションパートナー:株式会社フォーカスシステムズ |

研究の裾野を拡げる営みの未来に想いを馳せる セッションパートナー:株式会社バイオインパクト |

セッション b3 世界的な研究成果を社会に「ブリッジ」するための戦略とは!? セッションパートナー:一般社団法人 日本オートファジーコンソーシアム |

|

| 17:10 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 17:30 | 閉会式 | |||

| 18:00 | 交流会 |

“詳細情報”

| 発表順 | 所属 | 氏名 | 演題/テーマ名 |

| 1 | 株式会社ヒューマノーム研究所 | 瀬々 潤 | みんなで作ろうユーグレナAI!〜Humanome Eyesで作るユーグレナ認識AI |

| 2 | 信州大学 | 中村 浩蔵 | 個別栄養最適食(AI食)の効果実証と可能性 |

|

3 |

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 |

大谷 将士 |

小型ミューオン加速器による革新的イメージング技術の実現 |

|

4 |

京都大学 |

中西 洋平 |

軟・テンダーX線を用いたポリオレフィン材料のイメージング解析 |

|

5 |

名古屋大学 |

伊勢谷 太一 |

ガラス繊維を用いたPM2.5に対するサンプリング計測デバイスの開発 |

|

6 |

大阪大学大学院 |

成岡 未来 |

オール有機多孔質材料を用いた揮発性有機化合物のセンシング |

|

7 |

ハイラブル株式会社 |

水本 武志 |

コミュニケーションの場を見える化する Bamiel |

|

8 |

株式会社テンダーハーツ |

蓬郷 健 |

孫の世代から年配者に向けた唾液の分泌を促し、嚥下しやすい飴の開発 |

|

9 |

福山大学 |

伍賀 正典 |

身体性ロボティクスのさらなる展開 |

|

10 |

東京海洋大学 |

于 凱倫 |

三次元重心検知理論に基づく横転防止最速自動走行 Fastest autonomous driving without causing rollover based on the detection of three-dimensional center of gravity |

|

11 |

帝京平成大学 |

小峰 昇一 |

鍼通電刺激が一過性運動後の筋痛と新規筋損傷マーカーに及ぼす影響 |

|

12 |

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) |

松室 尭之 |

空芯ビームを用いた飛行中ドローンへのワイヤレス給電 |

|

13 |

大阪市立 宮原中学校 |

松尾 怜旺 |

画像データをもとに 正確な水深を測定できる 安価な水中ドローンの研究 |

|

14 |

和歌山県工業技術センター |

赤木 知裕 |

生餌となる水生ミミズの培養 |

|

15 |

|

中山 仁助 |

活媛あなごブランドの復活と代替魚粉の研究開発 |

|

16 |

東京工業大学 |

堀川 虎之介 |

液体金属技術を応用した海水淡水化技術と有価資源回収法 |

|

17 |

秋田大学理工学部通信講座受講生 |

前田 源次郎 |

テーマ1.都市域における雨水流出抑制と公園樹木の維持・更新との両立。 テーマ2.富士山での気象研究 |

|

18 |

名古屋大学大学院 |

浦野 大智 |

ナノ量子センサーを用いた膵島細胞温度計測系の構築 |

|

19 |

兵庫県立大学 |

鈴木 雅登 |

細胞の回転速度を指標とした,非標識な細胞評価用の電極デバイスの開発 |

|

20 |

株式会社ユニバーサルバイオサンプリング |

吉田孝次 |

血液・唾液の検査を簡単で便利にし、病気を早期発見する |

|

21 |

静岡県立大学 |

山田 幸平 |

In silico modeling & simulation を用いた動物・ヒトにおける薬物・製剤の体内動態予測 |

|

22 |

東京工業大学 |

田川 翔大朗 |

生命の起源研究における異分野融合 |

|

23 |

成城大学 |

境 新一 |

新事業創造のための発想法=ブレインマップの提案:素人発想,玄人実行を基礎とする新たな価値創造 |

|

24 |

Shinshu Daigaku |

Eugenio Hernan Otal |

MOF-based sensors for water quality assessment: Quantification of Fluoride in drinking water. |

|

25 |

環境大善株式会社 |

加藤 勇太 |

家畜排せつ物由来の液体有機肥料の施肥効果と作用機序解明に向けた調査 |

|

26 |

金沢大学大学院 |

小沼 実香 |

薬用植物「ハナトリカブト」の栽培適地を拡大する |

|

27 |

弓削商船高等専門学校 |

森 耕太郎 |

スターリングエンジン・ロケットストーブ搭載可搬式発電設備の教育的活用法 |

|

28 |

大阪大学 |

赤井 亮太 |

次世代デバイスに向けた革新的な有機半導体材料の創製 |

|

29 |

宝仙学園中学校共学部理数インター |

松村 駿介 |

微生物エネルギーでスマートスピーカーを動かし音楽を聴く |

|

30 |

株式会社BIOTA |

伊藤 光平 |

微生物との共生でデザインする持続可能で健康な空間づくり |

“詳細情報”

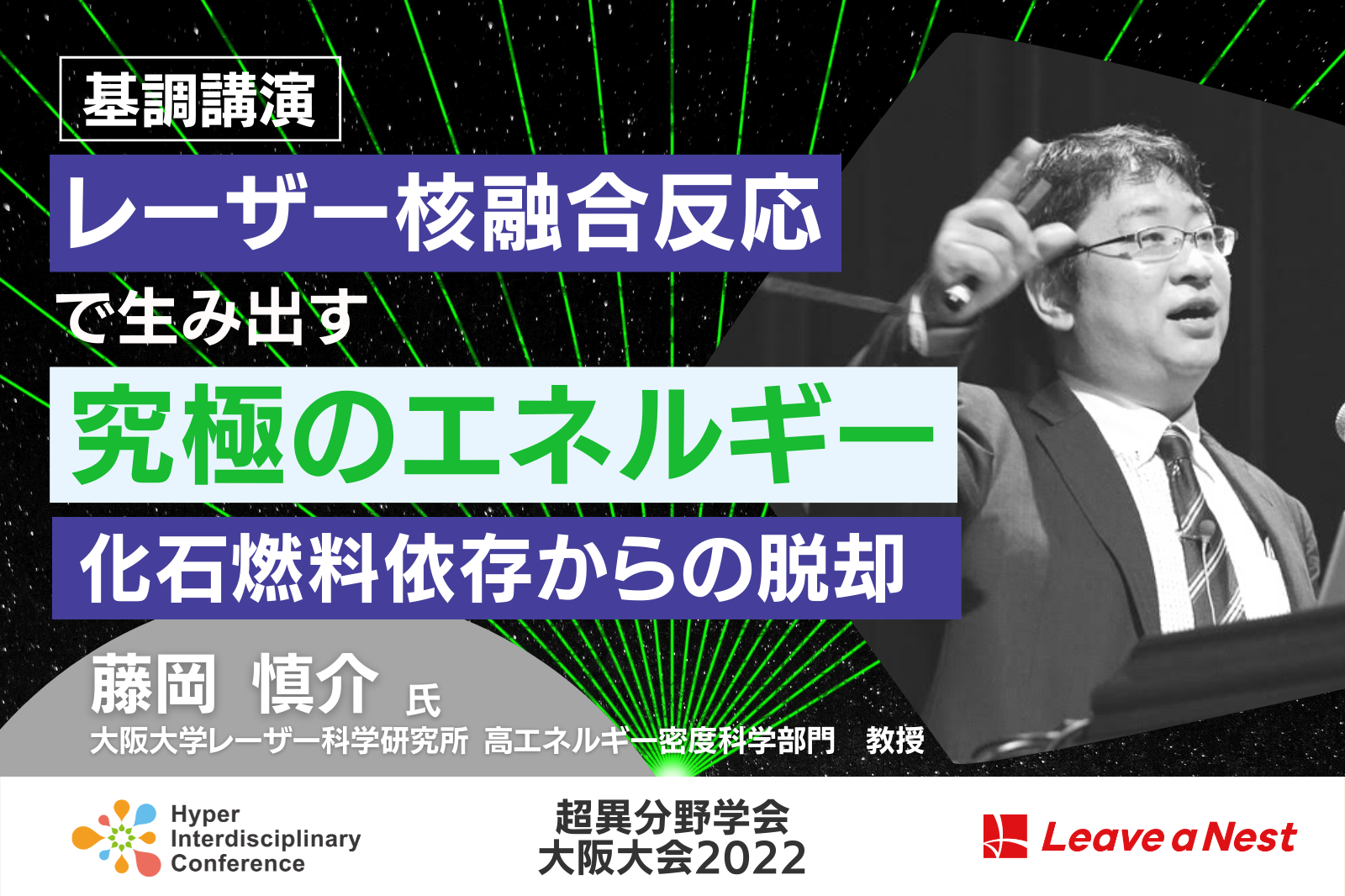

藤岡 慎介 氏

大阪大学レーザー科学研究所 高エネルギー密度科学部門 教授

2005年に大阪大学にて博士(工学)を取得。2015年から大阪大学レーザー科学研究所の教授。これまで核融合科学研究所客員教授、米国ローレンスリバモア国立研究所客員研究員等を歴任。専門はパワーレーザーを用いたプラズマ科学。レーザーを用いた半導体製造技術の開発と実験室天文学の研究で文部科学大臣表彰若手科学者賞(2011年)等を受賞、レーザーを使った地上最強級磁場の発生に成功しプラズマ・核融合学会技術進歩賞(2017年)を受賞、強磁場を応用した高効率なレーザー核融合方式の実証に対して、Edouard Fabre Prize(2019年)及びPPCF Dendy Europe-Asia Pacific Award(2021年を授与された。趣味は料理を作ることと食べること。

“詳細情報”

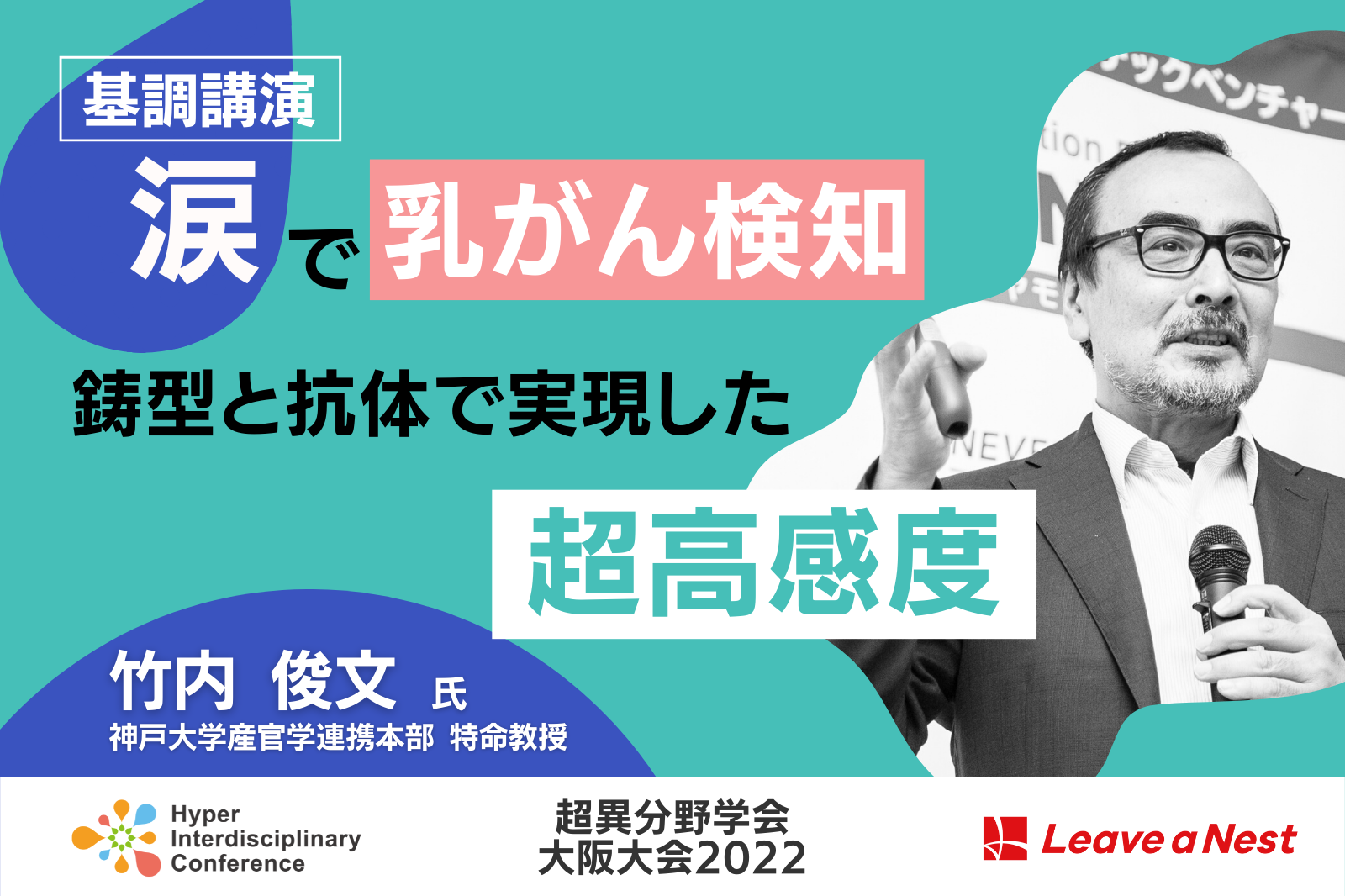

竹内 俊文 氏

神戸大学 産官学連携本部 客員教授

広島県出身。富山医科薬科大学大学院薬学研究科修了(薬学博士)。日本大学助手、米国デラウエア大学・ハワイ大学マノア校博士研究員、東京大学先端科学技術研究センター客員准教授、広島市立大学教授を経て、2001年神戸大学着任。この間、JSTさきがけ研究者併任。クロマトグラフィー科学会学会賞、神戸大学学長表彰、第2回メドテックグランプリ神戸最優秀賞、日本ユニシス賞、ロート賞受賞。専門:分子インプリンティングによる機能性材料創製、バイオセンシング

セッションパートナー:東洋紡株式会社

“詳細情報”

【コメンテーター】

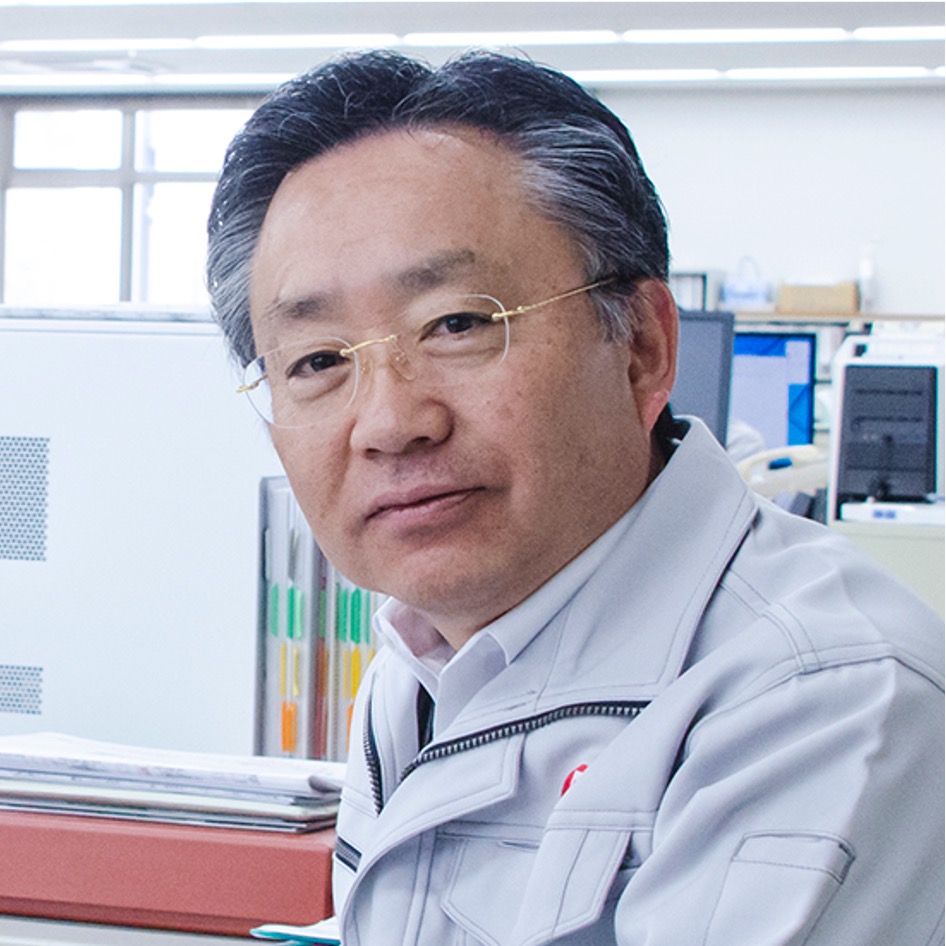

東海 正也 氏

東洋紡株式会社 イノベーション戦略部 産学連携担当

1983年4月、東洋紡績株式会社(当時)入社。総合研究所において、アラミド・ポリエーテルケトン・ポリ乳酸等、新規高分子合成の研究開発に携わる。1992年から米国に駐在し、エンプラ・バイロン等、非繊維分野の海外展開に尽力した。1997年に帰国後は、企画管理、光機能材料事業、新事業企画等に携わったのち、2014年より敦賀事業所長、東洋紡台湾社長、総合研究所所長を歴任。2022年4月より現職。

【プレゼンター】

大山 裕也 氏

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 後期博士課程1年

【プレゼンター】

土肥 侑也 氏

名古屋大学大学院 工学研究科 物質科学専攻 レオロジー物理工学研究グループ 助教

【プレゼンター】

吉井 究 氏

大阪大学 大学院基礎工学研究科 博士後期課程3年

【モデレーター】

伊地知 聡 氏

株式会社リバネス 製造開発事業部 / 農林水産研究センター

大阪市立大学(現:大阪公立大学)で、人工甘味料の合成と味覚受容体の構造決定に従事。修士(工学)。リバネスでは、研究者と次世代を繋ぐ教育企画開発から、地域・海外の嗜好性分析調査など、食品・化学系のプロジェクトを多く担当。現在は製造開発事業部にて、ものづくり企業とスタートアップとの連携を推進している。また農林水産研究センターにも所属し、おいしさや風味・香りの研究開発を行っている。

セッションパートナー:株式会社ユーグレナ

“詳細情報”

【モデレーター】

鈴木 健吾 氏

株式会社ユーグレナ 執行役員CTO

博士(農学)/博士(医学)。2005年東京大学在学中に株式会社ユーグレナの設立に携わり、共同創業者の一人として研究開発の責任者を担当して現在に至る。微細藻類の一種であるユーグレナの大量培養に関連した技術開発を中心に手掛ける。2016年に東京大学大学院で博士(農学)、2019年に北里大学大学院で博士(医学)の学位取得。現在は理化学研究所 微細藻類生産制御技術研究チーム チームリーダー、マレーシア工科大学 マレーシア日本国際工科院 客員教授、東北大学未来型医療創造卓越大学院プログラム 特任教授(客員)を務める。

狩山 昌弘 氏

株式会社フジワラテクノアート 専務取締役

大阪大学基礎工学部生物工学科卒業。1978年本田技研工業入社。1985年よりフジワラテクノアートにて醸造機械などの開発に従事。日本の伝統食品である醤油、味噌、清酒、焼酎などの製造設備・プラントの大型化、自動化、製造プロセスに関する研究開発に従事。また新規粉体殺菌装置の開発、糸状菌による固体培養システムの開発などに従事。2006年取締役(開発・技術部門)に就任、2020年より現職。

神崎 浩 氏

岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域(農学系) 教授

1986年京都大学大学院農学研究科博士後期課程農芸化学専攻修了、農学博士、1986年日本学術振興会特別研究員、1987年岡山大学助手、1994年助教授、2004年教授、現在に至る。2022年から(株)フジワラテクノアートの寄付により設立された寄付講座「微生物インダストリー講座」の教授を兼務。専門は応用微生物学、天然物有機化学で、「細胞・酵素を用いる低機能物質からの高機能物質への変換研究」が主要テーマ。最近は「麹菌固体培養研究コンソーシアム」を構築し、産学官連携活動を推進中。

福崎 英一郎 氏

大阪大学大学院工学研究科 教授

大阪大学先導的学際研究機構産業バイオイニシアティブ研究部門 部門長

大阪大学工学部醗酵工学科卒(1983),同大学院修了(1985).同年,日東電工㈱入社し10年勤務の後,1995年大阪大学工学部助教授,2007年より現職.研究テーマは,メタボローム解析の技術開発と応用.特に,食品,微生物を研究対象としている.まだまだマニアックなメタボロミクスをユーザーフレンドリーな戦術にするために頑張る.JST共創の場支援プログラムにより,「革新的低フードロス共創拠点」をプロジェクトリーダーとして推進している.「工学は社会ニーズに技術で応えるサービスサイエンス」が信条.所属学会は,日本生物工学会,日本農芸化学会,メタボロミクス国際学会等.学会長として日本生物工学会創立100周年事業(2022)活動中

セッションパートナー:株式会社ダイセル

“詳細情報”

石津 智大 氏

関西大学文学部心理学専修 教授

ウィーン大学心理学部研究員、ロンドン大学ユニバーシティ校上級研究員、京都大学オープンイノベーション機構特任准教授などを経て現職。芸術的活動と認知プロセスとの関係や美的感性と脳機能との関係を、認知神経科学の手法により研究する神経美学が専門。感性科学の基礎研究を実社会の課題解決に応用する活動にも取り組んでいる(芸術と感性による高齢者施設のウェルビーイング改善など)。

大平 雅子 氏

滋賀大学 教育学部 教授 / 株式会社イブケア 取締役

2011年大阪大学大学院医学系研究科博士後期課程修了。同年長岡技術科学大学産学融合トップランナー養成センター産学官連携研究員。同年滋賀大学教育学部講師。2015年同大学教育学部准教授。2021年同大学教育学部教授。大学院在学中から一貫して唾液中のホルモン等によるストレス評価研究に従事。近年は体組織液・爪・毛髪由来の生化学物質による心的ストレス評価など、唾液を用いないストレス評価の方法論の研究開発にも従事している。博士(医学)。

佐藤 智彦 氏

株式会社ダイセル ヘルスケアSBU 事業推進室事業戦略グループ

2009年に名古屋工業大学大学院工学研究科物質工学専攻を修了。化粧品メーカーで技術者を経て、株式会社ダイセルにてヘルスケアSBUのコスメ全般の企画に従事。化粧品メーカー在籍時は主にパウダー製剤の製品設計を担当し、そして製剤に含まれる原料の開発も行う。その経験を活かし、現在は化粧品製剤目線とダイセルの化学技術を融合させた化粧品向け原料製品の企画・開発に携わる。

【モデレーター】

井上 浄

株式会社リバネス 代表取締役社長CKO

東京薬科大学大学院薬学研究科博士課程修了、博士(薬学)、薬剤師。2002年、大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。博士過程を修了後、北里大学理学部助教および講師、京都大学大学院医学研究科助教、慶應義塾大学特任准教授を経て、2018 年より熊本大学薬学部先端薬学教授、慶應義塾大学薬学部客員教授に就任・兼務。研究開発を行いながら、大学・研究機関との共同研究事業の立ち上げや研究所設立の支援等に携わる。多くのベンチャー企業の立ち上げにも携わり顧問を務める。

セッションパートナー:DIC株式会社

“詳細情報”

蓮沼 誠久 氏

神戸大学 先端バイオ工学研究センター センター長・教授

代謝工学分野を代表する若手研究者。微生物、微細藻類を利用した物質(機能性素材、汎用化学品、バイオ燃料)生産技術の開発において、数多くの実績を挙げており、国際誌学術論文は180報以上、総説・解説が70報以上、国際的にも評価されている。JSTさきがけ・研究代表、NEDOバイオマスエネルギー技術開発・研究代表、JST未来社会創造事業・研究代表など、国家プロジェクト研究リーダーを歴任。2016年からはNEDOスマートセルプロジェクトにおける研究開発責任者としてバイオモノづくり分野をリードしており、企業との共同研究も多数。国内初のバイオファウンドリを整備し、㈱バッカス・バイオイノベーションの創業に関与。

小山内 崇 氏

明治大学農学部農芸化学科 准教授

2007年東京大学大学院農学生命科学研究科修了、博士(農学)、同年日本学術振興会特別研究員、2010年理研基礎科学特別研究員、2011年JSTさきがけ専任研究者などを経て、2015年明治大学農学部専任講師。2018年より現職。JST-ALCA研究プロジェクト代表。2022年6月に株式会社シアノロジーを創業し、代表取締役。2018年連合駿台会学術奨励賞、2021年Kawasaki Deep Tech Accelerator採択、2021年アグリテックグランプリReal Tech Fund賞など。

高倉 葉太 氏

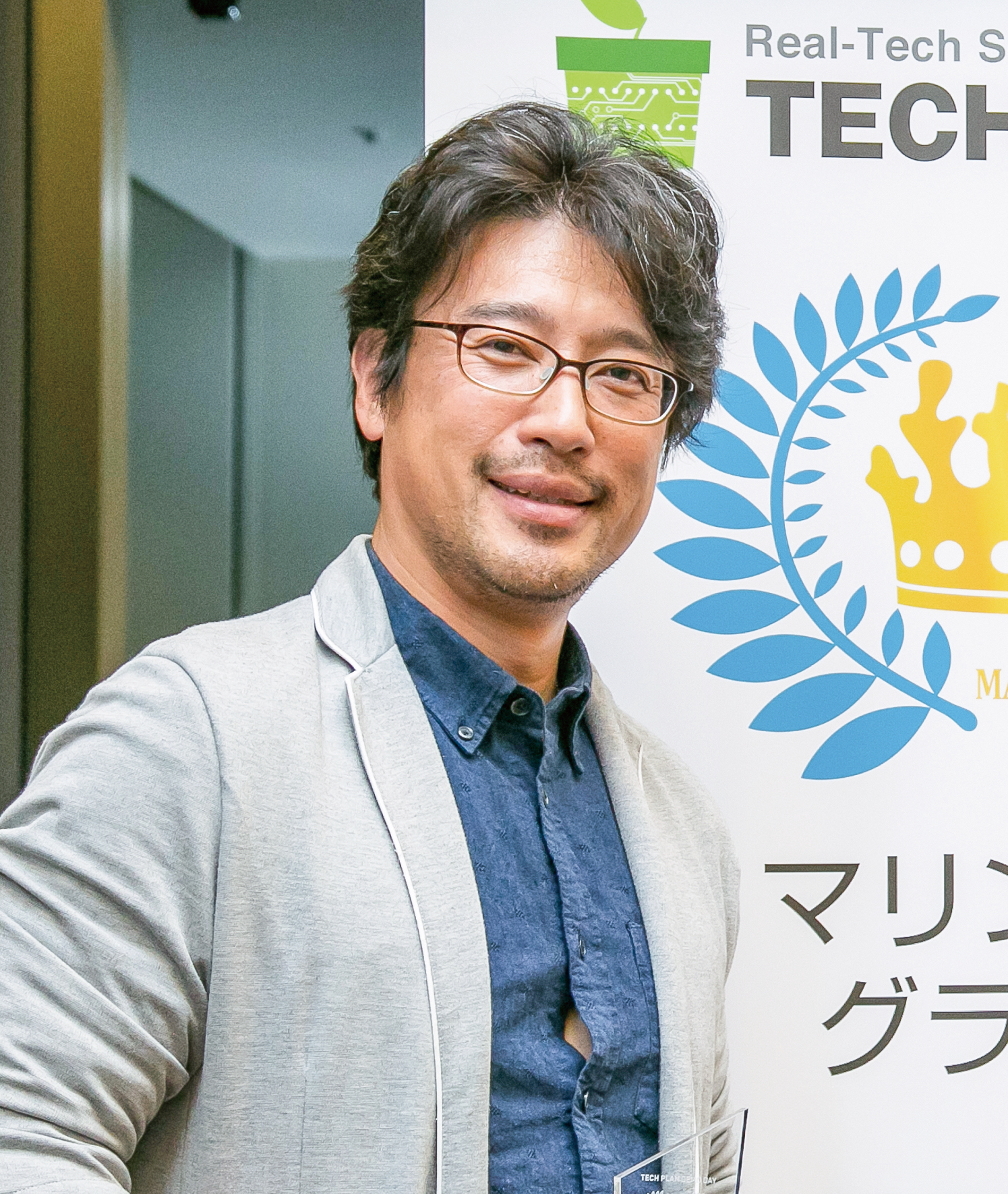

株式会社イノカ 代表取締役CEO

1994年生まれ。東京大学工学部を卒業、同大学院暦本純一研究室で機械学習を用いた楽器の練習支援の研究を行う。在学時代にはハードウェアの開発会社を設立し、2019年4月に株式会社イノカを設立。2021年10月より一般財団法人 ロートこどもみらい財団 理事に就任。同年、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出。

田川 大輔 氏

DIC株式会社 ヘルスケア企画・開発グループ グループマネージャー

大手化学メーカー、ヘルスケアメーカーを経て、現在DIC(株)で大手企業内での新事業立ち上げに奮闘中。ベースはポリマーサイエンス。大手化学メーカーで親水性樹脂、ウレタン樹脂の構造制御研究を経て、数々の機能性化学製品を開発。当時最年少で年間ベスト発明賞を受賞。ヘルスケアメーカーでは、基盤技術であった食品用カプセル技術を用いて、医薬、食品、産業用と幅広い新規事業を企画。特に高分子材料×微生物、食品材料×フェロモン等異分野の技術を組み合わせたソリューション創出。新事業を立ち上げながら既存事業の事業運営にも携わる。

【モデレーター】

丸 幸弘

株式会社リバネス 代表取締役 グループCEO

2002年、東京大学大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。日本初「出前実験教室」をビジネス化。大学や地域に眠るアセットを組み合わせて新たな知識を生み出す「知識製造業」を営み、アジア最大級のベンチャーエコシステムの仕掛け人として、世界各地のディープテックを発掘し、地球規模の社会課題の解決に取り組む。多数のディープテックベンチャーの立ち上げにも携わるイノベーター。2020年2月より、地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーに投資活動を行うリアルテックホールディングス株式会社代表取締役、2022年1月より、株式会社ユーグレナ専門役員CROを兼務。

セッションパートナー:オムロン株式会社

powered by 知識創業研究センター

“詳細情報”

小澤 陽介 氏

エピストラ株式会社 共同創業者 CEO

慶應義塾大学でバイオインフォマティクスを学びIBM Researchで研究員を務める。その後渡英してスタートアップ企業Ecreboの基幹システムと9件の根幹特許を一人で書き上げ、時価総額100億円以上にまで急成長させた。帰国した後は産総研技術移転ベンチャーRBI株式会社で実験ロボット「まほろ」の情報システム開発を率いた後、エピストラを創業。理研との共同研究で、再生医療用細胞レシピの試行錯誤のためのAIを構築(eLife誌掲載)。数理最適化、データベース、計算生物学分野で原著論文。

蟹江 慧 氏

近畿大学 工学部 准教授

2006年名古屋大学工学部卒業。2011年同大学院工学研究科修了、博士(工学)。その後、大阪大学大学院工学研究科特任研究員(2011-2012)、名古屋大学創薬科学研究科助教(2012-2022)を経て2022年4月より現職。所属学会は、日本生物工学会、化学工学会、日本再生医療学会、日本バイオマテリアル学会、日本動物細胞工学会、ラボラトリーオートメーション研究会、等。動物細胞培養の自動化のための細胞培養計測やペプチドを用いたバイオマテリアル開発研究を進めている。現在、研究室を独立して運営しており、日々奮闘中!人手(ロボ、自動化)の必要性を実感している。

根岸 敦彦 氏

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 企画室 業界マーケティング部 主査

2010年オムロン入社。エンジニアとして産業用の温度制御コントローラの開発や、劣悪な環境に耐えうる設計技術の開発に従事。その後、画像センサや自動車業界、電子機器業界、食品製造業など、業界向けの製造ソリューションの企画担当を経て、2021年4月より医療分野向けの新規事業立ち上げにチャレンジ中!

【モデレーター】

髙橋 宏之

株式会社リバネス 執行役員

2009年横浜市立大学大学院博士後期課程修了。博士(理学)。40歳以下の若手研究者を対象にした「リバネス研究費」の立ち上げなど、産業界と若手研究者との間で新たな研究プロジェクトを生み出すことを中心に従事。「超異分野学会」を立ち上げの頃から長年リードしてきたほか、ライフサイエンス系のラボの立ち上げなど、研究を生み出す場づくりを手がける。

セッションパートナー:NTT西日本

“詳細情報”

楠部 真崇 氏

和歌山高専生物応用化学科 准教授

幼少期より深海の魅力に引き込まれました。深海に直接触れたのは、マリアナ海溝の深海ヨコエビから単離した新種のColwellia marinimaniae MTCD1株を発見した時です。この細菌は、現在も最高至適圧力を持つ絶対好圧細菌に登録されています。最近は海洋環境保全を目的とした、アマモ場保全に使うためのバイオセメントを開発しています。バイオセメントは海洋微生物で海砂を固化する極めて環境に優しいマテリアルであり、将来的にアマモが全滅しても人工物が海底に残らない特徴があります。日本は海に囲まれた国であり、その環境を最大限生活に有効に生かし豊かな生活をおくれる環境維持を目指して日々取り組んでいます。

中西 敬 氏

徳島大学環境防災研究センター 客員教授

1958年大阪府生まれ。鹿児島大学工学部卒、徳島大学大学院博士課程(社会人コース)修了、博士(工学)、技術士(建設部門)、潜水士、専門は「沿岸域の環境修復」。建設会社、環境コンサルタント勤務を経て、現在、徳島大学環境防災センター客員教授、近畿大学農学部水産学科講師(非常勤)、JF兵庫漁連環境アドバイザー他。徳島大学・味の素㈱・日建工学㈱の産学共同プロジェクトでアミノ酸コンクリートの開発・実用化に携わり、現在はアスパラギン酸を混和したコンクリート基盤によるサンゴのクローン増殖に取り組んでいる。その他、実用化・事業化を目指したいくつかの海の環境再生技術開発を支援中。

梶山 博司 氏

Agriblue株式会社 代表取締役社長

日立製作所、東京大学生産技術研究所、広島大学大学院を経て、2012年より徳島文理大学理工学部に勤務。理学博士。専門は表面物理、光物性工学。太陽光の百万分の1程度の弱い光が、植物の生育と二次代謝を大きく促進することに気づき、葉菜、果樹、海藻、微細藻類の次世代栽培技術の研究を開始。本技術の社会実装を目指し、2020年にAgri Blue株式会社を設立、施設園芸、植物工場、営農発電、海洋資源回復への応用を進めている。

【モデレーター】

仲栄真 礁 氏

株式会社リバネス 教育開発事業部

2016年、琉球大学大学院博士後期課程修了。博士(理学)。在学中は造礁サンゴの蛍光タンパク質に着目して光ストレス応答に関する研究に従事し、学位取得後に友人らと観光客向けのネイチャーツアー事業を立ち上げた後、2017年に株式会社リバネスに入社。企業や大学、そして将来社会の中心となる次世代とともに人と自然が共生する社会の実現を目指し、中高生向けの学会「サイエンスキャッスル」の企画運営の他、海洋分野に特化した次世代育成企画「マリンチャレンジプログラム」において若手研究者とともに中高生の研究支援に携わる。

セッションパートナー:株式会社フォーカスシステムズ

“詳細情報”

松坂 裕治 氏

株式会社フォーカスシステムズ ITイノベーション事業本部 兼 事業創造室

髙橋 修一郎

株式会社リバネス 代表取締役社長COO

※流れは準備中のものです。当日変更が入る可能性があります。

| 時間 | ||

| 10:00-11:00 | テクノロジー・スプラッシュ | 参加研究者・ベンチャーのピッチを聞いてディスカッションしたい相手を探します。 |

| 11:00-11:50 | ポスターセッション | ディスカッションを通して連携仮説を検討します。 |

| 12:00-12:50 | 昼休憩 | |

| 14:00 | 募集締切り | 検討した連携仮説をもって、締切りまでにエントリーを行います。 |

| 14:50 | プレゼンターおよび プレゼン順の発表 |

企画内でプレゼンいただく方とその順番を発表します。選ばれた方は、プレゼンの準備をお願いします(原則スライドなし)。 |

| 16:20-17:10 | 特別企画:Knowledge Manufacturing Ignition | 企画内でショートプレゼンをしていただき、採択者の発表を行います。 |

採択件数:約3件

副賞:10万円

セッションパートナー:株式会社バイオインパクト

“詳細情報”

杉原 淳一 氏

株式会社バイオインパクト 代表取締役

各省庁や研究機関の科学研究費助成(ファンディング)情報と研究者情報やプレスリリースを組み合わせた国内最大級の研究課題・研究者データベース「日本の研究.com」を運営している。研究試薬・機器会社等の販売支援事業や、機械学習、自然言語処理を用い構築した研究分野等の独自分析アルゴリズムを活用し、製薬企業等の産学連携マッチングやKOL探索サービス等を提供している。

小野 英理 氏

京都大学 情報環境機構 IT企画室 助教

2010年より東京大学大学院理学研究科にて霊長類研究の傍ら、ウェブサイトやロゴ等のデザイン制作を経験。2015年より京都大学次世代研究創成ユニット・URAとして、若手研究者を対象とした研究支援業務に従事。特に競争的資金の申請書において研究構想を分かりやすく示す図や、研究活動に関連するデザイン制作を支援。2018年より京都大学情報環境機構にて、大学のウェブサイトリニューアルや継続運用のための体制構築に従事。オープンサイエンスに関心を持ち、特に一般市民が研究に関わるシチズンサイエンスについて調査・活動を行う。博士(理学)。

藤田 大悟

株式会社リバネス 製造開発事業部/株式会社NEST EdLAB 代表取締役

東京工業大学大学院生命理工学研究科修了、修士(理学)。専門はタンパク質工学。小さい頃から科学と自然が大好きで、ボーイスカウト、アマチュア無線、電子工作等に挑戦。大学入学と同時に、日本科学未来館のボランティアの立上げに関わり、科学イベントサークル東工大Science Technoを設立。リバネス参画後は、国際宇宙ステーションを活用した『宇宙教育プロジェクト』、小学生向けのロボット教室『ロボティクスラボ』をはじめ、100社近い企業の教育プログラム開発を手がける。JSTのジュニアドクター育成塾においては、プログラム開発等に従事し、本事業を加速すべく、株式会社NEST EdLABを創業。

【モデレーター】

石尾 淳一郎

株式会社リバネス 関西開発事業本部 部長

東京工業大学国際開発工学専攻博士課程修了。博士(工学)。工学から生理心理学まで、興味のある分野には躊躇なく飛び込む。学生時代は国の内外を問わずものづくりプロジェクトを実施。博士時代には人の感情をウェアラブル端末を用いて測定する研究を実施していました。故郷である香川県にて香川テックプランターや超異分野学会を立ち上げ、地域から世界を変える事業を創出するため奮闘中。

セッションパートナー:一般社団法人 日本オートファジーコンソーシアム

“詳細情報”

石堂 美和子 氏

株式会社AutoPhagyGO 代表取締役社長

東京大学理学部、京都大学大学院卒。理学博士。スクリプス研究所ポストドクトラルフェロー、アールアンドアール株式会社主任研究員を経て、外資製薬企業のヤンセンファーマ株式会社、アッヴィ合同会社でマーケティングおよびメディカルアフェアーズに従事。2019年より、株式会社AutoPhagyGOの取締役を兼任。2020年6月より、株式会社AutoPhagyGOの代表取締役社長に専任。

茶本 健司 氏

京都大学大学院 医学研究科附属がん免疫総合研究センター(CCII)免疫ゲノム医学講座 特定准教授

北海道大学大学院修了、博士(医学)。同大学遺伝子病制御研究所 助教、Harvard Medical SchoolおよびOntario Cancer Instituteにてポスドク、京都大学医学研究科免疫ゲノム医学 特定助教、特定講師を経て特定准教授、現在に至る。第100回アメリカ癌学会 Highly Rated Paper Award、第13回日本がん免疫学会若手奨励賞、第36会日本分子生物学会Travel Award、アメリカ免疫学会 AAI Trainee Abstract Award、第43回日本免疫学会UHN ORT Conference Travel Award、第76回日本癌学会奨励賞、第9回後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞 特別賞、受賞。研究テーマは、腫瘍免疫、免疫代謝、自己免疫。

角 勝 氏

株式会社フィラメント 代表取締役CEO

1972年生まれ。2015年より新規事業創出支援のスペシャリストとして、主に大企業において事業開発の適任者の発掘、事業アイデア創発から事業化までを一気通貫でサポートしている。前職(公務員)時代から培った、さまざまな産業を横断する幅広い知見と人脈を武器に、必要な情報の注入やキーマンの紹介などを適切なタイミングで実行し、事業案のバリューと担当者のモチベーションを高め、事業成功率を向上させる独自の手法を確立。オープンイノベーションを目的化せず、事業開発を進めるための手法として実践、追求している。

【モデレーター】

井上 浄

株式会社リバネス 代表取締役社長CKO

東京薬科大学大学院薬学研究科博士課程修了、博士(薬学)、薬剤師。2002年、大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。博士過程を修了後、北里大学理学部助教および講師、京都大学大学院医学研究科助教、慶應義塾大学特任准教授を経て、2018 年より熊本大学薬学部先端薬学教授、慶應義塾大学薬学部客員教授に就任・兼務。研究開発を行いながら、大学・研究機関との共同研究事業の立ち上げや研究所設立の支援等に携わる。多くのベンチャー企業の立ち上げにも携わり顧問を務める。

オムロン株式会社

株式会社ダイセル

DIC株式会社

東洋紡株式会社

西日本電信電話株式会社

一般社団法人 日本オートファジーコンソーシアム

株式会社バイオインパクト

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社ユーグレナ