過去のセッションのダイジェスト/関連記事

演題登録期間 9月12日(火)〜2月5日(月)

演題の新規登録受付、修正期間は終了しました。

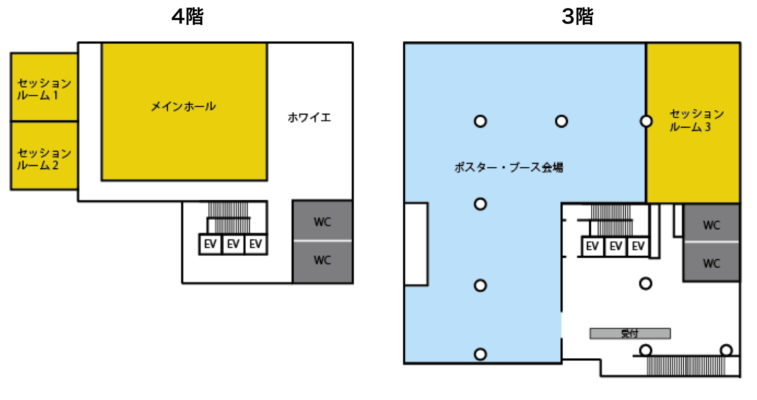

第7回超異分野学会 本大会は、「人とは何か」をテーマにおいて開催します。人にまつわる多様なデータを統合的に理解することで生まれる新たな知識、技術について、国内外の研究者、ベンチャー、町工場、大企業の人々が集まり議論します。そして、この集まりの中から新たな研究チームを生み出していくことにチャレンジします。

■参加人数:400名/日

聴講参加申込期間 12月1日(金)〜2月28日(水)

参加をご希望のかたは下記よりお申込みください。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

第7回超異分野学会 本大会のチケット販売は終了いたしました。強く参加をご希望の方は、お手数をおかけしますが [email protected] までご連絡ください。

2018年3月2日(金) 9:00 – 20:00

4階 メインホール

- 9:30-9:50開会式

- 10:00-11:50TECH PLANTER World communication

- 12:00-12:50ランチ交流会(メインホール外ホワイエにて)

- 13:00-14:20海外アクセラレーターによるパネルディスカッション

- 14:40-16:00第1回細胞農業会議 ~純粋培養肉は再生医療から宇宙農業へ~

- 16:20-17:40リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー2018表彰式

- 17:50-18:30ビジョナリーパートナー表彰式

4階 セッションルーム1

- 10:00-11:20セッション

経営学とテクノロジーを活用する、100年続く組織づくり

- 13:00-14:20セッション

スマートアグリ導入で変わる農と食 - 14:40-16:00セッション

センシングで紐解くヒトの深層情報

4階 セッションルーム2

- 10:00-11:20セッション

変人を科学する:変差値が高い人と低い人。人は変人でいつづけることができるのか? - 13:00-14:20セッション

大廃業時代の町工場戦略

3階 セッションルーム3

- 10:00-11:20セッション

シグモイド曲線の向こう側〜科学技術で地域に世界一のネタを作り出す〜 - 18:40-20:00懇親会

3階 ポスター・ブース会場

- 10:00-18:20 研究者ポスター、ベンチャーブース 掲示・展示

- 14:40-16:20 ポスター・ブース コアタイム

9:30〜9:50

- 4階 メインホール

開会式

10:00〜11:50

- 4階 メインホール

TECH PLANTER World Communication

世界をより善くしていくのは派手なショーケースイベントではなく、地道なコミュニケーションの連なりだと、スタートアップの世界も気づき始めています。その信念に基づき、2017年「TECH PLANTER」は海外8各国・9地点でリアルテックスタートアップをコツコツと発掘・育成し続けました。

この活動の総決算として、本セッションでは、200以上の申請者から厳選された6チームのプレゼンテーションをお届けします。各チームから披露されるVision、課題、その解決へのコアとなるテクノロジー、そしてVisionの実現に向けた日本企業とのコラボレーション案を起点に、オーディエンスも共に新ビジネスのタネを着想できる場を目指します。

13:00〜14:20

- 4階 メインホール

海外アクセラレーターによるパネルディスカッション

われわれは新規事業のカオスとどう付き合えばよいのか?カオスは飼いならせるのか?どのような場が必要なのかについて、世界各国のアクセラレータが議論します。

14:40〜16:00

- 4階 メインホール

第1回細胞農業会議 ~純粋培養肉は再生医療から宇宙農業へ~

細胞農業とは、農産物・畜産物・水産物を細胞培養によって作り出すことです。代表的なものに再生医療技術を用いて筋肉細胞を培養して作られる食肉「クリーンミート(培養肉)」があり、世界の食糧問題の解決の決定打として期待されています。

これまで細胞農業に関する会議はオランダ、イスラエル、米国等で開催されましたが、本会は東アジア圏で初の開催となります。

本セッションでは米国から細胞農業の概念を作ったことで知られるNPO法人”New Harvest”のErin Kim氏を迎え、国内からは再生医療で先頭集団を走る東京女子医科大学・TWIns所長の清水達也教授と、東京農業大学で生命科学の農学応用で数々の賞を受賞している尾畑やよい教授を迎えます。

16:20〜17:40

- 4階 メインホール

リアルテックベンチャーオブザイヤー2018

リバネスが選定した、リアルテック領域における独自性、新規性、成長性の高い事業を手掛けるベンチャー企業の表彰と受賞企業の代表によるプレゼンテーションを行ないます。

<選定基準>

・世界を変えうるQuestionとPassionを持つこと

・独自性、新規性、成長性を有するリアルテック領域の事業

・実行力を伴った推進体制

*リアルテックとは、地球と人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを指す

*創業3年以内の場合はスタートアップ部門、3年以上の場合はグロース部門として表彰

17:50〜18:30

- 4階 メインホール

ビジョナリーパートナー表彰式

科学・技術を用いて世界を変えたいという情熱ある研究者を発掘し、事業化に向けてプレシード段階から共に育成する「TECH PLANTER」の意義を理解し、自らも変化に臆せず、新しいことに挑み続ける未来志向の企業を『ビジョナリーパートナー』と位置づけました。本年度より、TECH PLANTERビジョナリーパートナー2017表彰式を開催します。

10:00〜11:20

- 4階 セッションルーム1

セッション

経営学とテクノロジーを活用する、100年続く組織づくり

これからの社会で成長する組織づくりに、見えない知を可視化する社会科学的手法やコミュニケーションテクノロジーは寄与できるのではないでしょうか。

研究者が立ち上げ、独自の視点で技術や科学を取り入れながら組織の仕組みを築いてきた株式会社リバネスが、海外の最先端の経営理論を数多く日本に伝え、「知の探索と深化」を提唱する早稲田大学入山准教授と共に新たなテクノロジーや社会科学的知見を活用してつくる組織の姿について議論します。

13:00〜14:20

- 4階 セッションルーム1

セッション

スマートアグリ導入で変わる農と食

就農者の高齢化や後継者不足、技術継承ができないなどの農業分野の課題に対し、ITやドローンなどの先端技術導入により解決する試みが進められている。本セッションでは、利用者である生産者とシステム提供者である企業、コアとなる技術を開発する研究者をお招きし、これらの技術を普及させるために必要なこと、普及によって現場はどのように変わっていくのかを議論し、農業の未来予測と技術普及の方向性を探ります。

14:40〜16:00

- 4階 セッションルーム1

セッション

センシングで紐解くヒトの深層情報

技術の異なる非侵襲生体センシングについて最先端の情報をプレゼンターから提供していただき、それらの技術を活用することによって拓かれる新しい世界についてディスカッションを行います。ディスカッションの中で生まれた未来像を一緒に実現していくための連携の起点とすることを目指します。

10:00〜11:20

- 4階 セッションルーム2

セッション

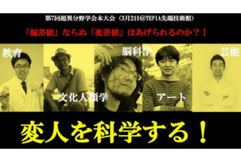

変人を科学する:変差値が高い人と低い人。人は変人でいつづけることができるのか?

世の中に新しい価値を生み出す”変人”たちが集まる超異分野学会にて、リバネス教育総合研究センターと変人類学研究所が「変人でいつづけるために」をテーマに議論を繰り広げます。

ヒトは子供の時は「偏差値」ならぬ「変差値」が高いのに大人になると低くなるのはなぜ? 大人のほうが直感力や発想力が乏しいのはなぜ? どうすればプロとしての変人でいつづけられるのか?など、様々な変人を例に、文化人類学的、教育学的、脳科学的にアプローチしていきます。

13:00〜14:20

- 4階 セッションルーム2

セッション

大廃業時代の町工場戦略

2025年、日本の中小企業経営者の6割以上が70歳を超え、経常黒字であるにもかかわらず、後継者不在により会社をたたまざるを得ないケースが相次ぐとみられています。このままでは大廃業時代に突入する日本において、既存の産業構造から飛び出し、成長を遂げる町工場があります。彼らはどのような戦略で生き残りをかけているのか、また、今後日本の町工場が再び世界のモノづくりの中心になるためには何ができるのか、墨田区、大田区、板橋区、大阪港区から4名の町工場経営者をお招きし、ディスカッションを行います。

10:00〜11:20

- 3階 セッションルーム3

シグモイド曲線の向こう側〜科学技術で地域に世界一のネタを作り出す〜

地域活性化、地域創生、産業振興とその時々の政権や社会情勢にあわせて名前を変えながらも続いている“地域に産業や雇用を生み出そうとする“取り組み。そのいずれにおいても、まだ試行錯誤の段階であり、解決すべき課題は各地域に残されいるように思います。我々は、科学・技術を活用して、その地域の“世界一“を作ることが、一過性ではない持続可能な発展につながるのではないかと考えています。今回のセッションでは、各地方都市の成長を「シグモイド曲線」になぞらえ、成熟期から衰退期を迎えたその先にどんな未来を作れるのか、研究をコアに据えて新たな取り組みを始めている各地域のキーマンとともにディスカッションします。

10:00-18:20(コアタイム 14:40-16:00)

- 3階 ポスター・ブース会場

研究者ポスター、ベンチャーブース 掲示・展示

特定の分野に限らない、多種多様な発表を同時に行なうことで、異分野どうしで互いのパッションを交換しあい、イノベーションのきっかけを作り出すポスター発表の場です。

詳細はこちらをクリックしてください。

2018年3月3日(土) 9:00 – 20:00

4階 メインホール

- 9:00-9:20オープニングリマーク

- 9:20-9:50キーノート・スピーチ

- 10:00-11:50リバネス研究費アワード2018

- 12:00-12:50 ランチ交流会(メインホール外ホワイエにて)

- 13:00-14:20シンポジウム

未知なる海から新たな価値を汲み上げる - 14:40-16:00パネルディスカッション

知識社会における働き方改革とイノベーションを生み出す方法 - 16:20-17:40パネルディスカッション

ヒューマノーム研究、始まる - 17:50-18:20研究者表彰式

4階 セッションルーム1

- 10:00-11:20セッション

最前線の教育現場から想像する、これからの創造的な人材育成 - 14:40-16:00セッション

-火星への人類100万人移住計画- 構想発表とディスカッション - 16:20-17:40セッション

ロボットがあたり前になる社会~普及の決壊点はどこか、ヒトや社会はどう変わるのか~

4階 セッションルーム2

- 11:00-12:20 ロボティクスが切り拓く近未来の日本農業(ランチセッション)

- 13:00-14:20 研究者ピッチ

- 14:40-16:00 超若手研究者プレゼン

- 16:20-17:40 研究者ピッチ

3階 セッションルーム3

- 10:00-11:20 “サステイナビリティ感覚“とは?ーSDGs実現を目指すための産業界・行政・アカデミアによる人材育成ー

- 13:00-14:20 三菱電機アイデアプラス

- 18:30-20:00 懇親会

3階 ポスター・ブース会場

- 10:00-18:20 研究者ポスター、ベンチャーブース 掲示・展示

- 14:40-16:20 ポスター・ブース コアタイム

9:20〜9:50

- 4階 メインホール

キーノートスピーチ

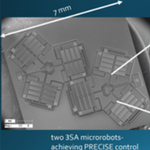

人工知能 vs 生命知能 - 脳をリバースエンジニアリングする –

高橋 宏知 氏

東京大学先端科学技術研究センター 講師

2003年東京大学大学院工学系研究科(産業機械工学専攻) 博士課程を修了。2006年より東京大学先端科学技術研究センター講師。福祉工学、感覚代行デバイスの開発、聴覚生理学など、医学・工学の境界領域の研究に従事。博士 (工学)。

大学院進学後、微細加工技術を駆使して神経活動計測用の微小電極アレイをはじめ、生物系の実験手法の開発に従事。それ以来、実験手法の開発にとどまらず、主に脳機能の解明を目指し、神経工学・神経科学分野を中心に活動している。

10:00〜11:50

- 4階 メインホール

リバネス研究費アワード2018

40歳以下の若手研究者を対象としたリバネス研究費。2017年には再生医療、三次元培養、教育 、データサイエンス 、エンターテイメント、人間行動学等をテーマにした研究費テーマ設置が行われました。 本企画では2017年実施の募集テーマの採択者を中心に研究発表を行い、年間の最優秀賞を決定します。

13:00〜14:20

- 4階 メインホール

シンポジウム

未知なる海から新たな価値を汲み上げる

2017年、日本財団とリバネスの共同事業として次世代育成、研究開発、新産業創出を目的とした3つの海洋プロジェクトが立ち上がりました。本セッションでは、海洋を舞台に研究成果発の新たなビジネスに挑戦している大学発ベンチャーと、超異分野の研究開発体制を構成して海底地形図作成の革新的技術開発に挑むチームが登壇し、海の未来を語ります。

14:40〜16:00

- 4階 メインホール

パネルディスカッション

知識社会における働き方改革とイノベーションを生み出す方法

いま、知識こそが最大の価値をもつ「知識社会」の到来を迎えつつあります。これからは、「特別な誰か」だけではなく「すべての人」が、世の中に溢れかえっている情報をきちんと評価し、新しい知識を生み出せるようになることが重要になるはずです。では、そうした技能・習慣・態度をもつために、私たちはどんなことをすればいいでしょうか。個人個人が「知識とは何か」を理解し、知識を生み出せるようになるための方法を、「知識科学」研究の成果や産業界における実践例を交えながら議論します。

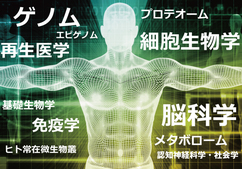

16:20〜17:40

- 4階 メインホール

パネルディスカッション

ヒューマノーム研究、始まる

医療技術や科学技術の進歩が治療から予防へと変化を招き、人々の健康や社会の在り方について問われ始める「ポストヘルス時代」が必ずやってきます。その時を見据え、人に関するあらゆるデータの理解から、「人とは何か」を追求し、人のあり方を思索するのが、ヒューマノム研究です。本セッションでは、各分野の研究者と共に人の意識と社会の様相が如何に変わっていくのかを読み解き、超融合的研究から見いだせる空想ではない未来についてディスカッションを行います。

10:00〜11:20

- 4階 セッションルーム1

最前線の教育現場から想像する、これからの創造的な人材育成

2020年に大学入試の改革、そして2022年には明治維新以来の大改革ともいわれる学習指導要領の改訂が行われるなど、次世代を育てる学校教育の現場は大きく変わりつつあります。自ら課題を設定し、解決方法を考えていく「課題研究」や、アクティブラーニング・PBL(プロジェクトベースドラーニング)といった学習方法の導入など、子どもたちの学びは本格的に「主体的」になっています。将来の仲間になる次世代はどんな力をつけて社会に出てくるのでしょうか。自ら課題を設定し、その解決に挑む「創造的人材」の育成の場としてとらえてみると、教育現場には自分たちに活かせる多くのヒントが眠っているはずです。

14:40〜16:00

- 4階 セッションルーム1

-火星への人類100万人移住計画- 構想発表とディスカッション

人類が火星で生活することも夢ではなくなってきた「現在」。しかし、現実的な火星での生活とはいったいどのようなものなのでしょうか。昨年後半、JAXAの協力のもとに株式会社日本HPが主催したプロジェクト「Project Mars -Education League JP-」では410人の学生が参加し、火星へ100万人の移住計画を構想しました。本セッションでは、科学的根拠をしっかりとらえ、かつ独創性に満ちたコンセプト案によって、見事第一次フェーズの最終選考を突破した学生を招き、その計画についてのプレゼンを行っていただきます。さらに、そのあと参加者のみなさんと共にディスカッションを行い、学生、社会人、教育者の垣根を超え、火星での生活を模索していきます。

16:20-17:40

- 4階 セッションルーム1

ロボットがあたり前になる社会~普及の決壊点はどこか、ヒトや社会はどう変わるのか~

これからのロボットと人の関わりはどうなっていくのか。本セッションでは生活環境でロボットが活躍するために何が求められるのかを中心に、ヒューマノイド型ロボットやフィールドロボットの開発経験を持つ企業の大企業のロボット開発者、ロボットアームとCGソフトの連携を試みる技術者、ロボットデザイナー、孤独を解消する分身ロボットの研究開発に邁進するベンチャーの代表など、4名のパネラーを招いてディスカッションします。

さらに、パネラーに自分が考える未来のロボットについてスケッチで披露してもらいつつ、ロボットと人の共生社会について考えます。

11:00〜12:20(ランチセッション)

- 4階 セッションルーム2

ロボティクスが切り拓く近未来の日本農業

農林水産省の公表している農林業センサスによると、2017年の日本の農業就業人口は2010年当時の260.6万人から約80万人減の181.6万人であり、3割以上の労働力が失われたことになります。労力のかかる作業をより少ない生産人口で賄うために、次世代型農業ロボットの必要性は長らく認識されてきましたが、いまや喫緊の課題になっています。農業ロボティクス分野の研究者、農機メーカー、ベンチャーが一堂に会し、国内外の開発の動きを踏まえて、その意義や研究成果について議論します。

13:00〜14:20 / 16:20-17:40

- 4階 セッションルーム2

研究者ピッチ

ポスター発表演題を中心に最大50件の研究テーマについて、研究者によるピッチを行います。発表者のみなさまは3分間で自分の研究の魅力を聴衆に向けてプレゼンテーションしていただきます。この場が参加者の交流やディスカッションの起点となることを目指します。

14:40〜16:00

- 4階 セッションルーム2

超若手研究者プレゼン

中高生の次世代研究者が英語での研究発表を行います。中高生のための学会「サイエンスキャッスル」(大会HP→https://s-castle.com/)で最優秀賞を受賞した研究発表者を招待予定です。

10:00〜11:20

- 3階 セッションルーム3

“サステイナビリティ感覚“とは?

ーSDGs実現を目指すための産業界・行政・アカデミアによる人材育成ー

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月に国連サミットで採択された世界共通の目標です。この目標を捉えてビジネス界も動き始め、SDGsと企業経営や戦略が重ねて語られることが増えてきました。そのためには広く社会的課題の解決を目指したビジョンをビジネスとして描ける人材が重要となります。

俯瞰的な視野をもち、グローバルとローカルを繋ぎ、遠い未来を展望できる人材はどのように輩出されるのでしょうか。企業や行政、アカデミアを含めた多様な分野や組織を超越できる“サステイナビリティ感覚”を持ち合わせる人材の育み方について議論します。

13:00〜14:20

- 3階 セッションルーム3

三菱電機アイデアプラス

大企業の研究所は優れた技術の宝庫です。しかし、それらを活用したビジネスを創出することは簡単ではありません。その企業に所属しない学生や研究者、町工場のエンジニアがこうした技術の新たな用途を考えたらどうなるでしょうか。ここにイノベーションのタネがあると考え、リバネスでは新しい人材育成の取組を開始しました。

今回は三菱電機株式会社の協力を得て、多様なバックグラウンドを持つ社外人材との協創から、2つの自社テクノロジーを社会実装する新しい試みを行っています。海水でアンテナをつくる「シーエアリアル」、防水・防塵の「スマートエアコーティング」、大学院生、研究者と町工場人材はこれらをどう料理したのでしょうか?3か月間のアイディアソンを終えた4チームのプレゼンテーションが行われます。

10:00-18:20(コアタイム 14:40-16:00)

- 3階 ポスター・ブース会場

研究者ポスター、ベンチャーブース 掲示・展示

特定の分野に限らない、多種多様な発表を同時に行なうことで、異分野どうしで互いのパッションを交換しあい、イノベーションのきっかけを作り出すポスター発表の場です。

詳細はこちらをクリックしてください。

Mekonos Inc.

Mekonos Inc. Droplette Inc.

Droplette Inc. Guardion Inc.

Guardion Inc. uFraction8 Ltd.

uFraction8 Ltd. FlowVIEW tek

FlowVIEW tek EcoWorth Tech Pte. Ltd.

EcoWorth Tech Pte. Ltd. 武田隆太

武田隆太 Ms. Molly Pyle

Ms. Molly Pyle Ms. Santa Astratova

Ms. Santa Astratova Mr. Kelvin Ong

Mr. Kelvin Ong Mr. Ryusuke Komura/ 小村隆祐 氏

Mr. Ryusuke Komura/ 小村隆祐 氏 Ms. Erin Kim

Ms. Erin Kim 川島一公 氏

川島一公 氏 清水達也 氏

清水達也 氏 尾畑やよい 氏

尾畑やよい 氏 羽生雄毅 氏

羽生雄毅 氏 入山章栄 氏

入山章栄 氏 髙橋修一郎

髙橋修一郎 環野真理子

環野真理子 西尾友宏 氏

西尾友宏 氏 勝俣喜一朗 氏

勝俣喜一朗 氏 西岡一洋 氏

西岡一洋 氏 宮内陽介

宮内陽介 小西公大(こにし・こうだい)東京学芸大学 多文化共生教育コース 准教授

小西公大(こにし・こうだい)東京学芸大学 多文化共生教育コース 准教授 正木賢一(まさき・けんいち)東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系 准教授

正木賢一(まさき・けんいち)東京学芸大学 芸術・スポーツ科学系 准教授 宮本道人(みやもと・どうじん)東京大学大学院 理学系研究科博士課程

宮本道人(みやもと・どうじん)東京大学大学院 理学系研究科博士課程 佐藤詳悟(さとう・しょうご)株式会社QREATOR AGENT代表取締役

佐藤詳悟(さとう・しょうご)株式会社QREATOR AGENT代表取締役 藤田大悟(ふじた・だいご)株式会社リバネス

藤田大悟(ふじた・だいご)株式会社リバネス 鈴木洋一 氏

鈴木洋一 氏 佐藤公一 氏

佐藤公一 氏 土場義浩 氏

土場義浩 氏 高満洋徳 氏

高満洋徳 氏 長谷川和宏

長谷川和宏 伊藤 昌平 氏

伊藤 昌平 氏 笹倉 豊喜 氏

笹倉 豊喜 氏 庄内 道博 氏

庄内 道博 氏 橋本 英樹 氏

橋本 英樹 氏 山中 裕樹 氏

山中 裕樹 氏 小倉 淳 氏

小倉 淳 氏 下嶋 篤(しもじま・あつし)同志社大学 文化情報学部 教授

下嶋 篤(しもじま・あつし)同志社大学 文化情報学部 教授 橋本 敬(はしもと・たかし)北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 教授

橋本 敬(はしもと・たかし)北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 教授 丸 幸弘(まる・ゆきひろ)株式会社リバネス 代表取締役CEO

丸 幸弘(まる・ゆきひろ)株式会社リバネス 代表取締役CEO

仲木竜 氏

仲木竜 氏 小林孝徳 氏

小林孝徳 氏 篠原正浩 氏

篠原正浩 氏 井上 浄

井上 浄 谷口 直嗣 氏

谷口 直嗣 氏 杉浦 恒 氏

杉浦 恒 氏 星野 裕之 氏

星野 裕之 氏 吉藤 健太朗 氏

吉藤 健太朗 氏 桐原愼也

桐原愼也