過去のセッションのダイジェスト/関連記事

IoT、ラストワンマイル、XR、遠隔医療、・・・・・。これまでつなげられなかったものどうしがつながっていく時代。

つなぐことで生まれる価値、それによって社会がどう変化するのか、方法論や技術が勃興している今、未来につながる議論を行います。

<参加対象者>

アカデミア、ベンチャー、大企業、町工場、自治体、中学・高校生

<企画キーワード>

エネルギー、ライフサイエンス、建築、化学、モビリティ、ロボティクス、データサイエンス、マテリアル、コンピューターサイエンス、アグリ、エレニクトロニクス、フード、etc.

<参加申込み>

演題登録締切:演題登録は締め切りました

聴講参加締切:直前まで申し込み可能

※企業の方:請求書払いでのお申込みをご希望の際は、 [email protected] 050-1743-9899 までお問い合わせください。

<会場アクセスについて>

会場である「ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター」は、「住友不動産新宿グランドタワー」建物内5階です。隣接して別の建物である「ベルサール新宿グランドイベントホール」が奥手にございますが、お間違えのないようご注意ください。

2019年3月8日(金) 9:00 – 20:00

| メインホール | セッションルームA | セッションルームB | セッションルームC | ポスター会場& ベンチャーブース |

|

| 9:00-9:15 | 開会式アワード | ||||

| 9:20-9:50 | 基調講演アワード | ||||

| 10:00-12:00 | TECH PLANTER World communicationアワード | テクノロジー・スプラッシュアワード | ヒト、機械、空間の高次な接続による次世代ロボットとヒトの進化 ~見えてきた社会実装の形とそのさらに先の話~アワード |

ゲノムと産業とぼくたち 〜ゲノム活用社会への取り組みと展望〜アワード | |

| 12:10-12:50 | ランチョンセミナーアワード | アワー | |||

| 13:00-14:30 | ディープテックセッション 13:00-13:55 イントロダクトリーセッションアワード 14:00-14:55 ドローンセッションアワード 15:00-15:55 フードテックセッションアワード |

アワー | アワー | ポスター&ブース コアタイムアワード |

|

| 14:40-16:10 | 自然や音との触れ合いによる「心地良い空間」の創造アワード | 未利用資源を活用した食料生産アワード | 創業者にきく、地域エコシステムの真実アワード | ||

| 16:20-17:50 | 16:20-18:20 リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー2019アワード |

16:20-17:50 心センシングとその先へ 〜心理学×テクノロジーが 拡張する未来〜アワード |

16:20-17:50 町工場にアイデア相談して良いって知ってました? 〜スーパーファクトリーが知識を製造する時代へ アワード |

16:20-17:50 冬眠する人類〜その時ヒトの身体はどう進化を遂げるのか〜 アワード |

|

| 18:30-20:00 | 懇親会@ホワイエアワード |

9:00〜9:15

- メインホール

開会式

9:20〜9:50

- メインホール

基調講演

デザインを媒介としたビジネスとテクノロジーの調和

歴史を振り返れば、新たなテクノロジーが、思いもよらない新たなビジネスを生み出し、そして世の中を変えてきました。しかも、こうしたゲームチェンジをもたらすイノベーションが起こる頻度は、情報技術の登場以降、登場サイクルが縮まっているとする見方もあります。

誰も未来について、断定的なマイルストーンを設定できない今だからこそ、大学の研究者、大企業のビジネス人材、そしてスタートアップのイノベーターが手をとりあって未来をSpeculateする時代が来ていると考えています。

本講演では、IoTの次の世代のイノベーションを起こす研究開発を「デザイン」を媒介として、ビジネスと調和させながら発展・融合させてきた、その取り組みと経験について紹介します。

10:00〜12:00

- メインホール

TECH PLANTER World Communication

2018年、リバネスは日本、アメリカ、ヨーロッパ、東南アジア6カ国の合計9カ国・20地域を舞台に海外TECH PLANTERを実施しました。そこに集まった合計で378チーム(国内156チーム、海外222チーム)の中から厳選された10チームが、第8回超異分野学会本大会で開催するTECH PLANTER World Communicationに集結します。

本セッションでは、各ベンチャーが7分間で、自分たちのQuestion、課題解決に向けた熱いPassion、課題解決に欠かせないコア技術について熱く語ります。セッションを通して、世界のテクノロジーベンチャーが見ている世界観をお届けします。

12:00〜12:50

- メインホール

ランチョンセミナー

人類の胃袋を掴め!食文化の多様化を乗りこなす人材とは?

フードスポンサー:株式会社𠮷野家ホールディングス

いま世界的に食に対する注目が高まっています。急増する人口を養う食糧生産技術はもちろんのこと、食から予防医療を捉える機能性食品やクリーンミートなど既存の食の概念を変える次世代食品、美味しさを追求する調理技術など、その領域は多岐に渡ります。 人類の食に対する考え方が移り変わるとともに、食分野に携わる人材に求めらるものも変化していくでしょう。今後、人類の食を担うのはどのような人材なのでしょうか? シンガポール政府が推進する食のハブ化計画のキーパーソンやグローバルなフードテックのトレンドに精通する方々を招いてディスカッションを行います。

13:00〜13:55

- メインホール

イントロダクトリーセッション

ディープテックを加速させるためのアプローチは世界共通なのか?

日本・東南アジア・ヨーロッパ・アメリカで活躍するアクセラレーターやテクノロジーベンチャーの創業者が集まり、パネルディスカッション形式で同分野の行方を共創するセッションです。

現在、多くの国や地域でディープテック分野への関心が高まっていますが、今後どのような進化を遂げていくのかはいまだ未知数です。本セッションでは、ディープテックが成長するために必要なアプローチは万国共通なのか、文化や環境、経済状況を踏まえたローカライゼーションが重要なのかについて紐解いていきます。

14:00〜14:55

- メインホール

ドローンセッション

ドローン前提社会はいつどこから始まるのか?

セッションパートナー:Drone Fund

今多くの企業が注目するドローンについて、いま世界で最も活躍する4社のキープレーヤーとともに語ります。世界7位のドローン企業であるマレーシアのエアロダイン社、世界で初めてドローン専業スタートアップとして上場したACSL、日本で空飛ぶ車の開発をリードするSkyDrive、国内外のドローン事情に精通するDrone Fundをプレゼンターに迎え、ドローンの技術開発はどこが担うのか?社会基盤としていち早くドローンを実用化する地域はどこなのか?ドローン前提社会の未来について世界の一流同士が激論を交わします。

15:00〜15:55

- メインホール

フードテックセッション

世界の食文化はフードテックが変える

セッションパートナー:株式会社シグマクシス

世界の食文化は2020年代に劇的に変化を遂げるでしょう。その主要因となるのが、フードテックです。世界各地に保存される独自の食文化や食に関連する技術は急速に交わり、そして実装コストが圧倒的に低減しだした新技術によって、大きな変化を余儀なくされるかもしれません。本セッションでは、グローバルなフードテックのトレンドに精通するアクセラレーターや、食分野において新たな事業を立ち上げようとするベンチャーを交えて、今後のフードテック領域の未来を議論します。

16:20〜17:50

- メインホール

リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー2019

2015年より、株式会社リバネスは「リアルテック領域における独自性、新規性、成長性の高い事業を手掛けるベンチャー企業」を「リアルテックベンチャー・オブ・ザ・イヤー」として表彰しています。次世代の起業家へのロールモデルを提示し、社会全体としてリアルテックベンチャーを生み出す意識の高揚を図ることを目的としています。2019年は第5回目となり新たに「ブースト部門」を設置し、計10社の表彰を行います。2019年3月8日16:20より授賞式を執り行います。ベンチャーとの交流や、新技術がもたらす未来へのインパクトを感じとる場となります。

10:00〜12:00

- セッションルームA

研究者による超異分野ピッチ

テクノロジー・スプラッシュ

セッションパートナー:株式会社IHI

スプラッシュ(splash)は、「(水などが)跳ねる・飛び散る、ザブンと落ちる」という意味です。この企画では、プレゼンターである研究者が、自身の研究の最も熱いところを、分野や所属の垣根を超えて参加者へ発信します。一方、参加者は、次々と登場する研究者の知識と熱を浴びながら、異分野の世界にザブンと飛び込みます。超異分野のショートプレゼンテーションの連続の中で、プレゼンターが持つ熱と、参加者が持つ熱とがぶつかり合い、飛沫(スプラッシュ)を上げるように新しい研究アイデアや仲間が生まれる場。それがテクノロジースプラッシュです。

14:40〜16:10

- セッションルームA

自然や音との触れ合いによる「心地良い空間」の創造

セッションパートナー:関西電力株式会社

近年、「働き方改革」の一環として、ストレス緩和や生産性向上等の取り組みを行う企業が増えています。中でも、amazon、Appleなど海外の大手テクノロジー企業は、人間が本能的に自然を求めるという「バイオフィリア仮説」をバイオフィリックデザインとして、オフィス空間の設計に応用しています。多くの人が、自然の中に身を置くことで、リフレッシュされた経験を持つことからも、バイオフィリアに対する関心は急速に高まっています。その他、人に与える影響因子として代表的なものが音です。人の認知機能や情動に影響を与える事例が多数知られています。

一方で、これらの経験は感覚的なものであり、今後の科学的根拠の蓄積が重要です。従来の心理テストや生理的分析だけでなく、新たに開発された計測技術などを取り入れた多角的な検証、そしてその効果を定量評価していくことで、自然や音と人の間にある関係性がより明確になるはずです。今回のセッションでは、その可能性を探り、「心地良い空間」の創造に向けたディスカッションを行います。

16:20〜17:50

- セッションルームA

心センシングとその先へ 〜心理学×テクノロジーが拡張する未来〜

セッションパートナー:株式会社フロンティアコンサルティング

瞳孔解析、表情分析、ストレス評価など、人の心を測定・可視化するテクノロジーの発展は目覚ましく、産業界や教育現場での応用が期待されている。こうしたテクノロジーで取得されるデータを、人に関する課題解決にいかにつなげられるかが、本セッションの問いである。心の理解と課題解決のためには精度の高いデータと共に、そのデータが何を語るのかを解釈する心の専門家の力が求められるだろう。研究者と気鋭のスタートアップを交え、心の研究とテクノロジーの融合がこれからの人間生活にもたらす価値を議論する。

10:00-12:00

- セッションルームB

ヒト、機械、空間の高次な接続による次世代ロボットとヒトの進化

~見えてきた社会実装の形とそのさらに先の話~

セッションパートナー 株式会社シグマクシス

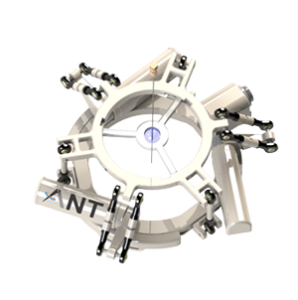

Robotics、AI、センサー、遠隔操作技術、さらにはVR・ARのような空間共有技術の発達とそれらの統合により、ロボットとヒトとの関係は新たなステージを迎えつつある。 本セッションでは、①先進的な”遠隔操作ロボット”の活用可能性や社会実装上の課題、②聴覚・視覚に続き ”触覚(ハプティクス)”が時空を越え繋がり始めたことにより、ヒトの生活はどう変わるかについて、遠隔操作ロボットプラットフォーム開発者、VRの医療現場への実装にトライしている技術者、力触覚技術(リアルハプティクス)専門家の3名のパネラーを招いてディスカッションします。

14:40〜16:10

- セッションルームB

未利用資源を活用した食料生産

セッションパートナー:川崎重工業株式会社

アーステクニカ社は、植繊機*を軸にベンチャーや研究者と連携することでどのようなビジネスが描けるかを議論し、植繊機プロジェクトの加速を目指しています。本セッションでは、「未利用資源を活用した食料生産」というテーマで植繊機プロジェクトの一端をお話するとともに、聴講いただいた大手企業、ベンチャー、生産者の皆様と機器を活用した新しいバイオマスサイクルのプロジェクトの展開を図ります。

*植繊機は、草木類バイオマスを圧縮・混練しながら繊維を解繊・膨潤処理し資源化する装置です。

16:20〜17:50

- セッションルームB

町工場にアイデア相談して良いって知ってました?

ースーパーファクトリーが知識を製造する時代へ

セッションパートナー:株式会社MeTaMoJi

日本の町工場は世界を救う!

多くのベンチャーや研究者や大手企業の「課題」を「形」にするスーパーファクトリーがいま各地に生まれてきています。浜野製作所が生み出した匠相談所や、ユニクロ&東レとコラボしたPR企画の実例をもとに、スーパーファクトリーの代表である2社と、共に知識を生み出しているベンチャーや大企業の広報担当の方を交えて、知識を生み出せる町工場の事例と可能性について議論します。

10:00-12:00

- セッションルームC

ゲノムと産業とぼくたち 〜ゲノム活用社会への取り組みと展望〜

セッションパートナー:株式会社カイオム・バイオサイエンス

近年、「ゲノム(遺伝情報)」の編集や読み取り技術の発展により、ヒトに限らず様々な生物においてゲノム基礎研究は大幅に発展した。これら知見や技術の蓄積に伴い、ゲノム情報に基づくヒトの疾患の発症や有無の判断や食品のゲノム編集といった実社会における活用を目指した動きが進んでいる。一方で、ゲノム情報や編集を行う技術を実社会でのサービスとして提供していくには多くの制限や課題がある。本セッションでは、ゲノム情報解析や編集技術に関わる革新的な技術を持つスタートアップ企業および研究者が、社会実装に向けた取り組みと課題について議論を行い、ゲノム活用社会の実現に向けた展望を明らかにしていく。

14:40〜16:10

- セッションルームC

創業者にきく、地域エコシステムの真実

セッションパートナー:日本ユニシス株式会社

地方創生に向けて様々な地域活性化の施策が実施される中において、雇用や活力.をもたらす新産業創出の旗手として地域発ベンチャーが注目されています。ベンチャーの成長に必要とされる「ヒト、モノ、カネ」に関して、都市部に比べて不利な点が多い地域において、産業をどのように生み、育てていけばよいのか。リバネス初の産学官金連携協定を結び、「共生型産業」の構築を目指す熊本県でその答えが導かれつつあります。現在は9つの地域に広がった地域エコシステム構築の取組みの源流である熊本県に焦点を当て、地域発ベンチャーとして飛躍をめざす創業者と応援する立場の大企業と共に、産業を地域に生み出す地域エコシステムの本質に迫ります。

16:20〜17:50

- セッションルームC

冬眠する人類〜その時ヒトの身体はどう進化を遂げるのか。

セッションパートナー:協和発酵バイオ株式会社

クマやリスなどの冬眠動物は、基礎代謝を通常時の1~25%まで低下させ、エネルギーの消費を最小限に抑えることで、餌のない時期や厳しい寒さを乗り越えることができます。これをヒトに応用すれば、重症患者の搬送や再生臓器の長期ストックなどの医療課題を解決し得ると期待されています。しかし、長期間に渡り食事を摂取しない冬眠は、我々の体にとって完全なる”非日常”であり、近年、病気の発症や健康維持に密接に関わるといわれる腸内細菌等の常在細菌にも大きな影響を与えるかもしれません。果たして、人類が冬眠する時代が訪れた時、ヒトの身体や寿命のあり方はどのように変化していくのでしょうか。冬眠研究の第一人者、腸内細菌解析のプロフェッショナルを交えて議論します。

2019年3月9日(土) 9:00 – 20:00

| メインホール | セッションルームA | セッションルームB | セッションルームC | ポスター会場& ベンチャーブース |

|

| 9:00-9:15 | 開会式アワード | ||||

| 9:20-9:50 | 基調講演アワード | ||||

| 10:00-12:00 | リバネス研究費アワードアワード2019 | 100億人を養う地球の耕し方を考えるアワード | 研究者発ベンチャーと大企業が作る新たな研究と事業アワード | ワクワク研究が起こす教育大革命アワード | |

| 12:10-12:50 | ランチョンセミナーアワード | アワー | |||

| 13:00-14:30 | 新規テーマは海に漕ぎ出せば見えてくる 〜未探索のフィールドから生まれる研究と事業の種〜アワード |

アワー | アワー | ポスター&ブース コアタイムアワード |

|

| 14:40-16:10 | テクノロジーで拡張するおいしさの世界アワード | 人工知能前提社会におけるヒトの価値とは? 〜すべての人が活躍する未来を創造する〜アワード | 学びの環境のリ・デザイン〜仲間を巻き込み世界の課題を解決できる次世代を育てるには?アワード | 第2回細胞農業会議 〜実用化が見えてきた!細胞農業・培養肉の最前線〜アワード |

|

| 16:20-17:50 | 知識の源流を探る ~分野の壁を超えることは価値ある着想を生み出しうるのか?~アワード |

三菱電機アイデアプラスアワード | 世界で一番アツい研究所を構想する ~次世代と考える、研究者の成長を加速する場所とは~アワード |

医療と研究開発を結ぶ情報エコシステムの実現に向けてアワード | |

| 17:50-18:20 | 表彰式アワード | ||||

| 18:30-20:00 | アワー | 懇親会@ホワイエアワード |

9:00〜9:15

- メインホール

開会式

9:20〜9:50

- メインホール

基調講演

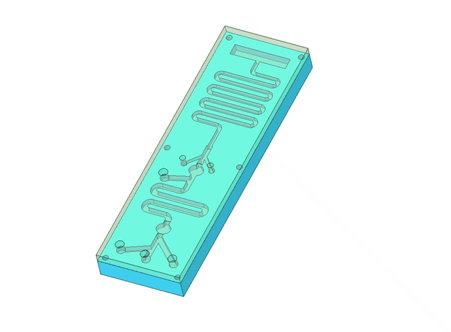

Interactive Matter & Fabrication:

マテリアルから拡げる実世界インタラクション

ディスプレイ技術の進歩に応じて、フィジカル世界とデジタル世界は重畳され、その垣根はより緩やかなものになってきました。筧氏は、光学的な視覚情報の重畳にとどまらず、物理空間を構成する多様な素材に注目し、コンピュテーショナルにその表現力を高め、実世界にさらに豊かなモダリティを介するインタラクションをもたらす手段の開発に取り組んでいます。本講演では筧氏らが実践する、色や形状・動きを動的に変化させるためのマテリアルの研究や、そのファブリケーション手段、およびそれらを用いたインタラクティブな表現について紹介します。

10:00〜12:00

- メインホール

リバネス研究費アワード2019

リバネス研究費採択者による口頭発表の中から、最も異分野融合に相応しいと認められる若手研究者を選び、年間最優秀賞を贈る表彰制度です。40歳以下の多様な分野の若手研究者がプレゼンテーションを行い、企業審査員による審査を行います。

13:00〜14:30

- メインホール

シンポジウム

新規テーマは海に漕ぎ出せば見えてくる

〜未探索のフィールドから生まれる研究と事業の種〜

セッションパートナー:日本財団

科学技術の発展に伴い、すでに分かっていること、お金と時間をかければできること、ロボットと人工知能に任せられることはどんどん増えている。そんな中、私たちヒトが知的好奇心と開拓心を向ける先として身近にあるフィールドが「海」だ。9割が未探索であり、陸上や宇宙で培った技術が通じない海水に満ちた環境。一方で、地上とは異なる生命圏は、豊かな食料資源であり、有用物質の宝庫でもある。本セッションでは、日本財団とリバネスの共同事業として進める海洋プロジェクトの中から、海底地形図作成の革新的技術開発に挑むチームと海洋を舞台に新事業創出に挑むチームが登壇し、海から生まれる新たな研究・事業テーマについて紹介する。

14:40〜16:10

- メインホール

テクノロジーで拡張するおいしさの世界

セッションパートナー:江崎グリコ株式会社

おいしさは、甘い、苦いといった単なる味覚レベルの話ではなく、嗅覚、視覚、触覚、聴覚や、体調、さらには過去の経験など様々な要素が絡んで生まれるより高次な感覚である。味や香りなどのセンサーやVRの活用により、研究レベルでおいしさについての理解が大きく進展している。本セッションでは、五感とおいしさの関係を理解する糸口となる最先端の研究に取り組んでいる研究者らを交えて、おいしさとは何かについて議論する。さらに、最新の知見やテクノロジーによって、新しい調理法や食文化など、これからどのような食の世界が生まれてくるかについて議論を展開する。

16:20〜17:50

- メインホール

知識の源流を探る

~分野の壁を超えることは価値ある着想を生み出しうるのか?~

セッションパートナー:株式会社フォーカスシステムズ

産業界の刺激を受けて、アカデミアの研究者は変わるのか?昨今、産業界は外部との連携を活発に模索しはじめている。旧来であれば、その動きは企業側が共同研究の対象を探し打診するという流れが多かったが、最近その流れは変わりつつある。企業が掲げるテーマに対して、研究者たちがそれぞれの視点や専門性をもって様々なアプローチを投げかける、あるいは研究者自身が起業して連携を提案するといった形で、双方向の知識の混ざり合いが生まれるようになった。この変化は、アカデミアにおける研究テーマの着想にも影響を与えているのではないか。

本セッションでは、将来の変革をもたらしうる新しい技術・知識に至る研究がどのようなきっかけから生まれるのか、その源流に迫る議論を行う。

17:50〜18:20

- メインホール

表彰式

10:00〜12:00

- セッションルームA

100億人を養う地球の耕し方を考える

セッションパートナー:小橋工業株式会社

現在、農業分野では多くのIoTツールや人工衛星の活用などに対する期待が高まっています。しかし、農業の根幹をなす土壌については、現代科学をもっても未解明な部分が多く残っています。急激に人口が増える近未来において、我々人類はどのように限りある資源であり謎多き土を耕すべきなのでしょうか。

森林総合研究所の主任研究員であり、2018年に光文社より出版された「土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて」の著者である藤井一至氏によるキーノートスピーチを元に、「地球を耕す」を新たな理念に掲げる農機メーカー、小橋工業株式会社代表の小橋正次郎氏、農と食の未来を創造するアグリテックカンパニーの株式会社ファームシップ代表の北島正裕氏、株式会社リバネス グループCEOの丸幸弘を交えた4名によるパネルディスカッションを行います。

12:00〜12:50

- セッションルームA

ランチョンセミナー

介護・福祉の課題はAI・センサーテクノロジーで解決できるのか?

セッションパートナー:損害保険ジャパン日本興亜株式会社

フードスポンサー:株式会社𠮷野家ホールディングス

少子高齢化の波が押し寄せる日本。担い手不足から介護・福祉の現場には課題が山積し、至るところで悲鳴があがりはじめています。 いま我々が見えている課題は氷山の一角に過ぎず、平均寿命が延伸しつづける現代社会において、さらに深刻化するでしょう。今後、介護者と要介護者の双方が健やかに人生を全うするしくみ作りこそが、人類の重大な使命となります。 近年、この打開策として、AIやIoT、センサー技術などによる介護・福祉改革が取り沙汰されていますが、果たして本当にこれらのテクノロジーは救世主となりうるのでしょうか。本セッションでは、熟練者の介護ノウハウを伝授するAIや、排泄センサー、睡眠テックを開発するベンチャーたちが集まり、介護・福祉の未来を語ります。

14:40〜16:10

- セッションルームA

人工知能前提社会におけるヒトの価値とは?

〜すべての人が活躍する未来を創造する〜

セッションパートナー:株式会社𠮷野家ホールディングス

「ロボット、人工知能などテクノロジーが急速に進化する中、ヒトが活躍する場所は変化するだろう。人が人らしく働くために、ヒトはどのように価値を発揮していくことになるのか。全ての人が活躍する機会を提供するためにはどうしたら良いのか。世界3,399店舗を展開し、サービス業として多くの人の雇用し続ける𠮷野家ホールディングスの代表取締役社長 河村泰貴氏、最新のバイオテクノロジー、人工知能技術をもとに「人間とは何か」を考えることを通じ、楽しく健康に暮らせる、よりよい社会を創造する方法を考え、創っていく株式会社ヒューマノーム研究所、代表取締役社長瀬々潤氏と共に、研究者、ベンチャー、大企業、町工場が集まる場で全ての人が活躍する未来についてディスカッションを行う。

16:20〜17:50

- セッションルームA

三菱電機アイデアプラス2.0

セッションパートナー:三菱電機株式会社

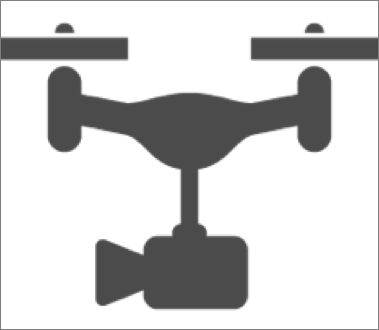

大企業には、まだ十分に活用し切れていない技術が多数眠っています。それらの技術が持つ可能性を検討する場、社会実装する機会を増やす試みとして、2018年12月にプロジェクトがスタートしました。その後、約3カ月の期間をかけ、大学・研究機関・町工場から集まった人材がチームを組み、三菱電機が提供する技術の新たな用途を検討、昨年第7回超異分野学会で考案したビジネスプランを発表しました。

「三菱電機アイデアプラス」のセッション発表から1年、このプロジェクトはシンガポールまで広がり、現地大学の学生やスタートアップも加わるまで大きくなりました。現在、日本とシンガポールの2カ国において、ビジネスプランの実現に向けた実証実験が始まっています。これらのプロセスそのものが、今まで大企業にとって交流のなかった分野との出会い、自社製品・サービス以外への技術転用に目を向ける機会となり得る、とリバネスは考えます。

本セッションは、新たな用途を検討した提案者が取組んでいる4つの取組み内容について発表します。本発表を通じて、大企業が異分野と出会うことのできる新しい方法論とそのプロセスを共有できると考えます。

10:00〜12:00

- セッションルームB

研究者発ベンチャーと大企業が作る新たな研究と事業

セッションパートナー:三井化学株式会社

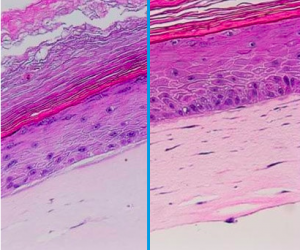

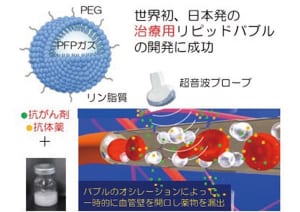

アカデミアには、技術を社会実装したい、世界を変えたいという情熱を持った研究者がたくさん眠っています。そういった研究者たちがベンチャーを興し事業化を目指す際に、様々な困難や壁があります。多くのリソース、ネットワーク、ノウハウ、資金を有している大企業と組むことで、その壁を乗り越え、双方で世界を変える新たな事業や研究を共創できる可能性があります本セッションでは、アカデミアにいる情熱を持つ研究者による社会実装の最前線と課題、大企業によるベンチャー企業との連携の狙いと課題、その課題に対する大企業の連携促進に向けた取り組み(組織体制や枠組み)、ベンチャー企業と大企業の連携事例や双方の今後の対応について議論します。

14:40〜16:10

- セッションルームB

学びの環境のリ・デザイン

〜仲間を巻き込み世界の課題を解決できる次世代を育てるには?

セッションパートナー:大阪明星学園

変化の激しい時代を生き抜く次世代をいかに育てるか?世界の課題を発見し、その解決に向かって行動を起こすことのできる次世代の育成は社会の共通ミッションです。多様な興味や素質を持つ生徒の学びを後押しするため、学ぶ環境も進化する必要があることは言うまでもありません。

本セッションでは、先進的な教育プロジェクトを推進するリーダーが一同に会し、時代を生き抜くために必要な力、未来に向けた学びについて議論します。

16:20〜17:50

- セッションルームB

世界で一番アツい研究所を構想する

~次世代と考える、研究者の成長を加速する場所とは~

セッションパートナー:株式会社ジェイテクト

中学校、高校の学習指導要領の改訂や高大連携の推進も相まって、中学生、高校生のうちから本格的な研究を始める人たちが増えてきています。彼らの多くは自宅や学校を「ラボ」にし、インターネットを使って多様な人とディスカッションしながら、自由な発想で研究を進めています。「研究キャリア」の始まりは、もはや大学ではなくなってきた今、多様な研究キャリアを歩む研究者が育つために必要なのはどんな環境やネットワークなのでしょうか。

本セッションでは、中高生から研究を始めた「超若手研究者」とともに、自由な発想で研究ができる「世界で一番アツい研究所」を構想します。従来の枠組みにとらわれない環境で、「こんな研究所があったらいいのに」を妄想・構想し、実現に向けての一歩を創りましょう。

10:00〜12:00

- セッションルームC

「ワクワク」研究は教育に革命を起こしうるか?

セッションパートナー:凸版印刷株式会社

教育界は今、大転換期を迎えています。画一の授業で知識を伝えるだけでは、加速度的に変化する世の中を生きる力は育めません。今後一層、子どもの興味関心にあわせて彼らの能力や可能性を最大限伸ばすことが重視されるでしょう。そこで本研究センターでは、興味関心が喚起され心わきたつ瞬間の「ワクワク」に着目し、社会心理学や認知科学等の知見を用いて心の動きを可視化し、教育活動に活かすことを目指して研究を行っています。

本セッションでは、本研究の発起人、社会心理学者、瞳孔解析のプロフェッショナル、教育政策担当者とともに、教育の要である「ワクワク」について掘り下げ、未来の教育のあり方について考えます。

14:40〜16:10

- セッションルームC

第2回細胞農業会議

〜実用化が見えてきた!細胞農業・培養肉の最前線〜

セッションパートナー:日本ハム株式会社

細胞農業とは、農産物・畜産物・水産物を細胞培養によって作り出すことです。代表的なものに筋肉細胞の培養と再生医療技術を組み合わせて作られる食肉「細胞培養肉」があり、世界の食糧問題の解決の決定打として期待されています。

本セッションでは、東京女子医科大学にて再生医療技術を宇宙での食料生産に応用する研究を進める原田裕二教授のほか、細胞農業の教育現場での展開、企業での開発の最新動向や食品安全法規制などの官の視点など、小学校から大学、企業に政府と、層の厚さを増しつつある細胞農業の最前線を紹介します。

16:20〜17:50

- セッションルームC

医療と研究開発を結ぶ情報エコシステムの実現に向けて

TBA

ダイヤモンドパートナー

グランドパートナー(五十音順)

株式会社IHI

株式会社カイオム・バイオサイエンス

関西電力株式会社

協和発酵バイオ株式会社

小橋工業株式会社

株式会社ジェイテクト

大正製薬株式会社

凸版印刷株式会社

日本たばこ産業株式会社

日本ハム株式会社

三井化学株式会社

株式会社吉野家ホールディングス

セッションパートナー

江崎グリコ株式会社

アメリエフ株式会社

学校法人大阪明星学園

川崎重工業株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

Drone Fund

日本財団

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社フロンティアコンサルティング

株式会社 MetaMoJi

日本ユニシス株式会社

株式会社Rhelixa

成光精密株式会社 代表取締役

成光精密株式会社 代表取締役 Biologging Solutions Inc. 代表取締役

Biologging Solutions Inc. 代表取締役 株式会社ライトハウス CEO

株式会社ライトハウス CEO 鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 准教授

鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 准教授 国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校 生物応用化学科 准教授

国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校 生物応用化学科 准教授 株式会社リバネス 研究開発事業部 部長

株式会社リバネス 研究開発事業部 部長