超異分野学会 東京大会2023について

- 3月3日

- 3月4日

- ポスターセッション

超異分野学会とは

研究者、大企業、町工場、ベンチャーといった分野や業種の違いにとらわれずに、議論を通じて互いの持っている知識や技術を融合させ、人類が向き合うべき新たな研究テーマや課題を捉え、共に研究を推進するための場です。

超異分野学会東京大会では、「知の航路を拓く」を大会テーマに掲げ、2日間、18のセッションを通じて、新たな研究テーマとプロジェクトの創出に向けた議論を行います。それぞれが持ち寄った知識と知識を衝突させ、組み合わせることで、山積する世界の課題を一つでも解決に導き、新しい時代・価値観の基盤となるようなアイデアがこの場から生まれることを目指します。

日程 2023年3月3日(金)・4日(土)

時間 9:30-18:30

場所 九段会館テラスコンファレンス&バンケット

住所 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス3階(受付)

※九段下駅 4番出口 徒歩1分

>>会場アクセス

■ 参加費

アカデミアの研究者・学生は無料、企業参加費10万円(税別、手数料別)

■ 参加対象者

アカデミア、ベンチャー、大企業、町工場、自治体、中学・高校生 etc

オンライン要旨集

発表者一覧及びオンライン要旨集を公開しています。

多数のご希望をいただいたため、発表者は選定とさせていただきました。

<Noの表記の見方>

・P-X、B-Xが発表番号となります。

・発表番号の後ろの()内の表記は、下記の通り発表日を示しています。

d1:学会1日目(3/3(金))のみ発表、d2:学会2日目(3/4(土))のみ発表、()表記なし:両日発表

閲覧には、ポスター・ブースの発表登録、または聴講チケットの取得が必要となります。

全参加者向けご案内

東京大会2023の「全ての参加者向けご案内」をオンラインで公開中です。

会場へのアクセスや、当日の受付方法についてもご案内があります。

聴講者の方や、発表者・出展者の方を含め、ご来場予定の方はもれなくご一読ください。

- 3月3日

- 3月4日

3月3日(金)9:30 - 18:30

| メインホール | セッションルームA | セッションルームB | ポスター・ブース会場 | |

| 9:30 | 開会式 | |||

| 10:00 | 研究者・ベンチャーによるショートピッチ 「テクノロジースプラッシュ」 |

|||

| 11:00 | ポスター&ブース コアタイム |

|||

| 12:00 | 特別企画 | |||

| 13:00 | お昼休憩 | お昼休憩 | お昼休憩 | アワー |

| 13:30 | 基調講演① | アワー | ||

| 13:50 | 移動 | 移動 | 移動 | |

| 14:00 | セッション d1m1 五感と感性の交わる場〜町工場の匠の技術を伝承する〜 |

セッション d1a1 植物と水の関係を科学する |

セッション d1b1 Innovation in a BOX or outside of the BOX? |

|

| 14:50 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 15:10 | セッション d1m2 研究開発プロジェクト成功の鍵を紐解く |

セッション d1a2 生命、自律性、インダストリー 〜生命体からの学びはモノづくりにどう生かせるか?〜 |

セッション d1b2 Impact of Malaysian Industry to ASEAN & the World |

|

| 16:00 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 16:20 | セッション d1m3 ターンオーバー 〜めぐり、移り変わる、私たちの体〜 |

セッション d1a3 社員のエンゲージメントを向上させるには?〜CSV活動の実践例から探る〜 |

セッション d1b3 DX Islands starts from Education: Impact of visualization of auditory discussions |

|

| 17:10 | 移動 | 移動 | 移動 | |

| 17:30 | 交流会 (〜18:30) |

- メインホール

「テクノロジースプラッシュ」

登壇者一覧は下記詳細情報からご覧いただけます。

“詳細情報”

テクノロジースプラッシュ Day1 登壇者一覧

| 登壇順 | ポスターNo | 名前 | 所属 | 演題/テーマ名 |

| 1 | P-014 | Nguyen Dinh Song Thanh | 筑波大学 | Stress x Detective |

| 2 | P-020(d1) | 西村翔 | 三田国際学園高等学校 | 外的刺激を用いた新規抗生物質生産菌の探索 |

| 3 | P-023 | 奥田 耕平 | 同志社大学大学院理工学研究科 | 骨の模倣による高靭性バイオマス材料の開発を目指した化学修飾セルロースとヒドロキシアパタイトの複合化 |

| 4 | P-024 | 知念 優 | Tokyo Institute of Technology | Kerasを用いたシンガポールのデング熱の血清型割合予測 |

| 5 | P-028 | 三浦 大明 | 東京農工大学大学院 | 多角的な抗腫瘍メカニズムを発揮する新奇がん治療分子の開発 |

| 6 | P-032 | 浅倉 努 | 世田谷学園中学高等学校 | 赤潮珪藻とおからの養殖飼料としての有効性の検証 〜理科探究活動の教材化に向けた基礎研究〜 |

| 7 | P-033 | 竹内航平 | 北海道大学 | 遺伝子組換え大腸菌を用いたマイクロプラスチック回収技術 |

| 8 | P-048 | Arvin VALDERRAMA | 筑波大学 | Topo Share |

| 9 | P-049 | 森 英一朗 | モルミル株式会社 | 分子を見る「モルミル」 |

| 10 | P-050 | 高井(山下) 千加 | 岐阜大学 | 身近な粉を調べてみよう!ー幼虫糞の形から雌雄が分かる?ー |

| 11 | P-052 | 佐野 英道 | 室蘭工業大学 | スペクトルからわかるイチゴ葉の機能性成分 |

| 12 | P-054 | 舟橋和毅 | 株式会社メタジェン | GC/MSを用いた便中代謝物質の定量的メタボロミクスメソッドの開発 |

| 13 | P-055 | 中村 祐二 | 豊橋技術科学大学 | 吹いてダメなら吸えばいい:吸い込み消火法の実用化 |

| 14 | P-059 | 中村賢治 | 群馬大学 | Web3.0技術を用いたヘルスケアデータのモニタリングシステム |

| 15 | P-063 | 田邉 将之 | 株式会社サーモンテック | エコーを用いたメタボチェック |

| 16 | P-067 | 戸森 央貴 | 山形大学 | 空気圧ゴム人工筋肉を用いた内骨格型下肢補助装具の開発 |

| 17 | P-087(d1) | 夏目雄平 | 千葉大学 | 超微細孔フィルターにレーザー光をあてて円環模様を作る〜実験と計算機シミュレーション |

| 18 | P-088(d1) | 五十嵐 龍翔 | 学校法人羽黒学園 羽黒高等学校 | 脳波測定とモーショントラッキングを用いたメキシコサンショウウオの睡眠パターンの研究 |

| 19 | P-089(d1) | 齋藤 岳人 | 東京都立大学 | 個人に最適な読みやすいフォントを提供する”フォントのソムリエ“サービスを導入するための研究 |

| 20 | P-090(d1) | 桂井 麻里衣 | Doshisha University | 研究パートナーを効率的に探すためのAI技術 |

| 21 | P-097(d1) | 伴 祐樹 | 東京大学 | 五感情報提示によるリラックス誘導 |

| 22 | P-098(d1) | 佐藤 剛史 | 宇都宮大学 | 水と二酸化炭素による未利用バイオマスの資源化 |

| 23 | B-03 | 湊 研太郎 | 海内工業株式会社 | 社会の課題解決や持続可能性な社会の実現のための精密板金技術について |

| 24 | B-05 | 中妻 啓 | 株式会社CAST | CAST配管減肉モニタリングシステム |

| 25 | B-22 | Akira Ooka | 産業技術大学院大学 | 工学的手法を活用したグラフィックレコーディングの活用研究 |

| 26 | B-28(d1) | チャン・ジコン | 特定非営利活動法人OpenPETase | プラごみ問題をオープンソースな市民参加型で解決し、バイオ循環型経済を実現する |

| 27 | B-30(d1) | 榎本 遼子 | 東京工業大学 | Split-Creをレポーター遺伝子としたデングウイルス感染血清型検査システムの開発 |

| 28 | B-33(d1) | 大塚 雅巳 | サイエンスファーム株式会社 | 加齢臭分子標的型デオドラント |

- ポスター・ブース会場

※発表者の方は、以下の時間はポスター・ブース前でご対応をお願いします。

3月3日(金)

11:00〜11:30【奇数番】

11:30〜12:00【偶数番】

3月4日(土)

11:00〜11:45【奇数番】

11:45〜12:30【偶数番】

- メインホール

「“柔らかい”生物型ロボットの研究開発と事業化への挑戦 ―ミミズや腸管を規範とした蠕動運動型ロボットが社会を変革する!―」

“詳細情報”

リバネス研究アワード2023 社会実装部門 受賞

「“柔らかい”生物型ロボットの研究開発と事業化への挑戦

―ミミズや腸管を規範とした蠕動運動型ロボットが社会を変革する!―」

中村 太郎 氏

中央大学 理工学部 教授 /株式会社ソラリス 取締役会長

中村氏は「生物型ロボット」と「ソフトロボティクス」をキーワードに、人工筋肉や生物型ソフトロボットの開発に注力してきました。特に生物の基本的な駆動手段である筋肉による直動・収縮運動に注目した「ミミズ型ロボット」は、移動に必要な空間が小さいことや、接地面積が大きく、安定的な移動と大きな牽引力が得られるなどの強みがあります。人間や他のロボット機構では入り込めない細管内や不整地、地中などでの移動が可能となり、レスキューや医療、細管検査、極限探査等の分野での適用が期待されます。2017年には中央大学発ベンチャー第一号として株式会社ソラリスを創業し、ソフトロボットの社会実装も進めています。

〈プロフィール〉

1975年生まれ。信州大学大学院工学系研究科博士後期課程修了。博士(工学)。

1999年秋田県立大学助手。2004年中央大学理工学部専任講師。2006年同大学准教授をへて、2013年より同大学教授。現在に至る。2012-13年までスイス連邦工科大学ローザンヌ校 Visiting Professor. 2017年中央大学発スタートアップ企業 株式会社SoLARISを設立。現在取締役会長。日本機械学会奨励賞、文部科学大臣表彰若手科学者賞等を受賞。生物型ソフトロボティクス、人工筋肉アクチュエータの開発に従事。現在、様々な企業や研究機関との共同研究を通じて宇宙・医療・インフラ等への実用化に挑んでいる。

- メインホール

〜町工場の匠の技術を伝承する〜

セッションパートナー:DIC株式会社

“詳細情報”

田川 大輔 氏

DIC株式会社 ヘルスケア企画・開発グループ グループマネージャー

大手化学メーカー、ヘルスケアメーカーを経て、現在DIC(株)で大手企業内での新事業立ち上げに奮闘中。ベースはポリマーサイエンス。大手化学メーカーで親水性樹脂、ウレタン樹脂の構造制御研究を経て、数々の機能性化学製品を開発。当時最年少で年間ベスト発明賞を受賞。ヘルスケアメーカーでは、基盤技術であった食品用カプセル技術を用いて、医薬、食品、産業用と幅広い新規事業を企画。特に高分子材料×微生物、食品材料×フェロモン等異分野の技術を組み合わせたソリューション創出。新事業を立ち上げながら既存事業の事業運営にも携わる。

青木 圭太 氏

株式会社アオキシンテック 代表取締役 CEO

1980年栃木県真岡市出身。県立真岡工業高等学校卒業後、帝京大学へ進学。青木製作所(現アオキシンテック)に入社後は製作全般に携わり、営業拡大に努め売上増に貢献。2011年に創業者の父の後を継ぎ、代表取締役に就任。ベンチャーの熱とアイデアを形にするリバネススーパーファクトリーグループの一員として『Garage Tochigi』を運営。『共生型ものづくり産業に挑む』を経営理念とし、協力工場・大学・ベンチャー・異業種企業等の多様な機関との共生型ネットワークを構築し、世界を変えるものづくりを目指す。

望山 洋 氏

筑波大学 システム情報系 教授

ソフトロボット研究者。早稲田大学で電気工学、JAISTで情報科学を学び、1998年に博士(情報科学)を取得。防衛大学校、名古屋工業大学トヨタ自動車寄附講座「技と感性の力学的触覚テクノロジ一講座」を経て、2007年筑波大学准教授となり、柔軟ロボット学研究室を主宰。2019年教授。現在に至る。触覚テクノロジーの研究にも長年従事し、日産自動車ソフトフィールグレインの開発にも貢献。最近では、食べるロボットのビジネスを模索中。

大村 昌良 氏

ロボセンサー技研株式会社 代表取締役

2016年、ロボセンサーを創業し、ロボットハンドおよび義手用に触覚センサーの開発をスタート。2019年にノイズレスの極細ワイヤーセンサーの開発に成功し、このセンサーの性能が認められ一気にユーザーが120社まで増加した。その後、ユーザーが求めるセンサー製品のバリエーション開発や計測システム製品などの開発をすすめ、新たなユーザーを拡大している。” Realizing wellness for humans and machines ”のため、人体計測や頸動脈脈波のセンシングなどでも鋭意開発を進めている。

沼津工業高等専門学校卒業、広島大学大学院修了。富士通(株)、ヤマハ(株)で半導体やMEMSの研究開発を行い、一方で、IBM, TI, Agere等を相手にしたUS特許裁判等で年間25億円以上の特許料削減も実行した。

- セッションルームA

セッションパートナー:株式会社プランテックス

“詳細情報”

竹山 政仁 氏

株式会社プランテックス 企画室長

東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。新卒で総合商社に入社し、金融事業や資源投資事業を管轄するコーポレート業務に従事。同社在籍中にプランテックスと出会い、その技術とビジョンに魅力を感じ2020年3月に入社。現在は経営企画や栽培試験などを担当している。

荻田 信二郎 氏

県立広島大学 生物資源科学部 地域資源開発学科 教授

東京農工大学大学院連合農学研究科資源・環境学専攻、博士(農学)。専門は植物細胞工学。対象植物の増殖や機能改変を目指した植物細胞・組織培養技術の確立を多く手がけており、樹木をはじめ竹、穀類、野菜、薬用植物、花きなど様々植物種で共同研究を展開している。最近の主要テーマは液体懸濁培養による物質生産、細胞調湿制御による新規細胞操作、植物細胞の3Dバイオプリンティングなどである。

玉井 鉄宗 氏

龍谷大学 農学部 資源生物科学科 講師

神戸大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。博士(農学)。博士研究員、高等学校教員を経て現職に。浄土真宗本願寺派光遍寺住職。専門は、土壌・植物栄養学、古来の知恵と先進の技術を組み合わせ、土壌や植物が本来持っている能力を発揮させる研究を行っている。「立体農法」、「条抜き溝切り栽培」、「琵琶湖水草堆肥」、「姉川クラゲ」、「もみ殻くん炭」、「プラズマ処理水」などを研究対象とし、幅広い視点から持続可能な農業を追求している。

〈モデレーター〉

宮内 陽介

株式会社リバネス 農林水産研究センター センター長

株式会社アグリノーム研究所 代表取締役

千葉大学大学院園芸学研究科環境園芸学専攻修了、博士(農学)。大学院では新疆ウイグル自治区にてダイズの多収栽培技術の確立を行った。リバネスでは自身の経験を活かし、研究プロジェクトを手がける。2019年より農業分野の横断的な研究を積極的に推進すべく農林水産研究センターを設立、アグリ分野の横断的な研究を行う。

- セッションルームB

セッションパートナー:Global Innovation Aliance

(in English only)

“詳細情報”

Mr. Fabian Tan

Enterprise Singapore Regional Director

Mr Fabian Tan is the Counsellor (Commercial) at the Singapore Embassy in Tokyo and is also the Regional Director in the Northeast Asia and Oceania Group at the Enterprise Singapore (ESG). ESG is the government agency championing enterprise development. Fabian works with government agencies, trade associations and corporate partners to drive the internationalization of Singaporean companies in Japanese markets. He is also active in engaging Japanese incubators and accelerators, VC and PE funds to anchor their presence in Singapore, as part of building the Singaporean startup ecosystem.

Mr. Keith Tan

Crown Digital Pte. Ltd. CEO & Founder

Keith Tan is the Founder and CEO of Crown Digital, a Robotics and Coffee start-up solving key challenges in the F&B industry. In 2016, Keith recognized that Asia’s coffee offerings were not meeting the expectations or needs of all consumers. To solve this issue, Keith assembled a team of technologists, baristas, and coffee lovers to explore how cutting-edge robotics and zero-touch technology could bring Asia’s time-pressed commuters a consistently perfect cup of coffee. The result was “ELLA”, the robot barista. True to Keith’s original vision of addressing the commuter whitespace, ELLA has been embraced by some of the busiest commuter hubs in Asia, with industry players including East Japan Railway Company and Stellar Lifestyle bringing ELLA to Singapore and Japan’s subway systems.

Mr. Taj Campbell

Tonari Co. Ltd. Co-founder and CEO

Taj is the co-founder and CEO of tonari, an early stage technology startup and social venture. The company builds room-sized portals that unify remote locations, enabling seamless lifelike communication that transcends physical distances and borders. tonari’s products are used in Japan by companies such as JR East, freee, CTC, Okamura, Sompo Japan, and Frontier Consulting; and more recently tonari made its first leap overseas, connecting Leave a Nest at Block71 Singapore and Center of Garage Tokyo. Taj previously worked at Google from 2007 to 2015, where as a Product Manager he co-led the design and development of Google Maps, as well as numerous foundations for Google’s mobile and location platforms. In 2016, he also co-founded Straylight, a Tokyo-based makers collective.

〈Moderator〉

Shohei Michael Maekawa

Leave a Nest Singapore Pte. Ltd. Director

Mr. Maekawa is Director of Leave Nest Singapore, and also the President of Leave a Nest UK. With Enterprise Singapore he plays a pivotal role in connecting both Singapore & Japanese ecosystems. He was born in USA and raised in Europe. He studied Zoology for his undergraduate degree and Evolutionary Anthropology for his postgraduate degree, both at University College London. With experience aboard and passion towards advancement of science and technology.

- メインホール

セッションパートナー:株式会社フォーカスシステムズ

“詳細情報”

林田 英樹 氏

東京農工大学大学院

工学府 産業技術専攻 教授

大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻 博士後期課程修了、博士(理学)、神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻 博士課程前期修了 経営学修士。現在、東京農工大学大学院工学府産業技術専攻で技術経営の教育と研究を活動中。日系化学会社19年・大手外資系化学会社13年と通算32年化学産業で活動中。グローバルでの機能性化学品の研究開発から新規事業化及び、既存事業マネジメントに加え、ベンチャー投資業を経験。化学品・半導体材料、バイオ、医療機器、介護IoT等はば広い領域でのオープンイノベーション活動により、大企業の持つ資源と他の企業、大学、ベンチャーの保有する技術を組み合わせて、新事業プロジェクトを創出した。

七丈 直弘 氏

一橋大学 ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター・副センター長/教授

東京大学理学部数学科を卒業し、同大学院工学系研究科システム量子工学専攻で博士(工学)を取得。東京大学大学院情報学環の立ち上げに際し、助手として着任。その後、特任助教授、助教授(准教授)として、イノベーション研究およびデジタルコンテンツ分野の人材育成に従事。早稲田大学高等研究所、文部科学省科学技術・学術政策研究所、東京工科大学を経て一橋大学に着任。その後、ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の設立に従事。研究テーマは、データ駆動型アプローチによる複雑現象の理解。その対象は先端材料から、大学や企業での研究開発、科学技術政策、未来洞察、アニメ製作プロセスまでを含む。

圓林 正順 氏

京セラ株式会社

研究開発本部 デバイス研究開発統括部メディカル開発センター長 兼 社会実装開発センター長

九州大学工学研究科(修士課程)修了、1996年京セラ株式会社に入社。人工骨設計、製造技術を担当。日本メディカルマテリアル株式会社に出向し、研究開発、新規事業開発を担当。京セラ株式会社に事業統合後、メディカル開発センターにて生体材料や生体センシング、ヘルスケアシステムの開発を推進。2020年メディカル開発センター長。2022年より社会実装開発センター長を兼務。

〈モデレーター〉

髙橋 修一郎

株式会社リバネス 代表取締役社長COO

東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士(生命科学)。リバネスの設立メンバー。リバネスの研究所を立ち上げ、研究支援・研究開発事業の基盤を構築した。これまでに「リバネス研究費」や未活用研究アイデアのプラットフォーム「L-RAD」など、独自のビジネスモデルを考案し、産業界・アカデミア・教育界を巻き込んだ事業を数多く主導している。2010年より代表取締役社長COO。

- セッションルームA

〜生命体からの学びはモノづくりにどう生かせるか?〜

セッションパートナー:株式会社シグマクシス

“詳細情報”

〈モデレーター〉

桐原 慎也 氏

株式会社シグマクシス Robotics & AM ディレクター

東京工業大学生命理工学部卒業後、外資系コンサルティングファームを経て、2013年にシグマクシス入社。製造業を対象とした先進技術活用、新規事業開発、R&D 革新といったテーマを数多く担当。研修、外部セミナー等の講師を多数実施。現在は、大阪大学との3Dバイオプリントを用いたサシ入り培養肉製造の取り組みや、AM研究会設立といった産官学を巻き込んだ産業創出の仕組み作りに注力している。NEDOや内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の審査委員、技術アドバイザーも務める。著書(監修)に『「新たなものづくり」3D プリンタ活用最前線』(NTS 出版)がある。

小川 純 氏

山形大学 有機材料システムフロンティアセンター

プロジェクト准教授

2015年北海道大学修了。博士(情報科学)。北海道大学博士研究員、米国コロンビア大学客員研究員、会津大准教授を経て、2019 年より山形大学プロジェクト准教授。情報科学の視点からソフト材料と3DプリンティングによるやわらかものづくりのPOCを推進するため、ソフト材料由来の機構・知能を創る「ソフトマシン」の研究開発と社会実装を目指す情報科学者。主な開発物にコミュニケーションロボット「ゲルハチ公・ゲルハチロイド」、食感認識装置「Gel Biter」、 簡易組立式ソフトアクチュエータ「MORI-A」等がある。

出川 雅士 氏

株式会社シグマクシス 先端技術応用研究所 フェロー(理学博士)

メリーランド大学(アメリカ)卒業後、ユーリッヒ中央研究所(ドイツ)及び理化学研究所脳神経科学研究センターで研究員、外資系データマイニング企業を経て、2016年シグマクシス入社。固体物理/表面科学の分野で博士号を取得した後、ポスドクは生物物理学/分子生物学の研究に従事。アレクサンダー・フォン・フンボルト奨学生。シグマクシス入社後はデータ分析スキルを背景に工場プラントの異常検知モデルなどのAIモデル構築プロジェクトに参加。現在は先端技術応用研究所にて情報技術に限らず、環境/エネルギーア/バイオ/量子等様々な先端技術の研究を行う。

澤井 哲 氏

東京大学 総合文化研究科 教授

早稲田大学理工学部応用物理学科卒業、同大学院修士、2001年東北大学博士課程修了、博士(情報科学)。プリンストン大学博士研究員、JST ERATO金子複雑系生命グループリーダーを経て、2008年より現所属准教授、2018年より現職。専門は細胞と細胞集団の生物物理学、細胞性粘菌の発生学、理論生物学。同理学系研究科生物科学専攻(併任)、同複雑系生命システム研究センター長 、JSTさきがけ研究員2011-2017年、JST CREST研究代表を務める。H24年文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。主な著書:「細胞の理論生物学」(金子、澤井、高木、古澤;東京大学出版会2020年)。

- セッションルームB

セッションパートナー:Aerodyne Group

(in English only)

“詳細情報”

Mr. Kamarul A Muhamed

Aerodyne Group Founder and Group CEO

Mr. Kamarul is the Founder and CEO of Aerodyne Group, a Malaysian-based drone solutions provider that is ranked second in the world by Drone Industry Insights of Germany. He was recently named ‘EY Entrepreneur of The Year 2020’, ‘EY Technology Entrepreneur of The Year 2020 Malaysia’ as well as ‘SEBA Entrepreneur of The Year 2020’. Kamarul led Aerodyne from a 3 person startup in 2014 to a global company with presence in 35 countries in just 6 years. He is a TEDx speaker and a drone industry thought leader, who has presented his ideas and innovation on AI, Drones and Industry 4.0 around the world. An auditor by training, Kamarul spent his formative years in the city of London before switching his career to the tech industry upon returning to Malaysia after a 10 year stint in the UK. Kamarul is an avid explorer and has traveled to more than 100 countries, both for business and pleasure.

Dr. Hanaflah bin Yussof

Robopreneur Sdn. Bhd. Founder and Group CEO

Dr. Hanafiah Yussof is the Founder and Group CEO of Robopreneur Sdn Bhd, a pioneer and market leader in service robotics technology and solutions in Malaysia. Robopreneur has been involved in modernizing businesses and accelerating digital lifestyles in the country. With more than 20 years of experience in robotics research and development, Dr Hanafiah is a prominent figure for the adoption of robotics technology in businesses. Dr. Hanafiah has won several academic and business awards including the Ernst & Young Entrepreneur of The Year Award 2021 (top nominee in Technology Category). Dr Hanafiah started the business in 2015 as a Universiti Teknologi MARA (UiTM) start-up company to commercialize his patented research on a Robotics Rehabilitation System for autistic children. In 2018, Robopreneur developed the first humanoid robot in Malaysia named ADAM. Upon its success, Dr Hanafiah expanded Robopreneur’s R&D capabilities to offer robotics, automation and artificial intelligence (AI) products and solutions for the digital transformation of commercial businesses and social enterprises.

Ts. Suria Affendi Amirrudin

UMORIE Graphene Technologies Sdn. Bhd. CEO

Ts. Suria Affendi Amirrudin is the founder and CEO of UMORIE, a company focused on developing cutting-edge energy storage solutions using graphene nanotechnology. He holds a Bachelor of Science in Electrical & Electronics Engineering from Tun Hussein Onn University of Malaysia and has had a successful career in various roles, including as a Site Engineer, Project Development Executive, and Executive Officer (Assessor) with the Inland Revenue Board of Malaysia.In pursuit of his passion for technology invention, he founded UMORIE® in 2018, which won the Good Design Award in Tokyo, Japan, for its high-tech universal mobile phone accessories. He was also selected to further his studies in Tokyo, Japan, under the program name SME@University. Currently, he is focused on developing a graphene battery factory and the commercialization of high-speed electric motorcycles, with a goal of public listing by 2028.

〈Moderator〉

Dr. Yuko Ueno

Leave a Nest Malaysia Sdn. Bhd. Director

Dr. Yuko Ueno received her Ph.D in Ocean microbiology and joined Leave a Nest in 2013. She has experience in creating new projects by encouraging collaboration between academia and industry as a Science Bridge Communicator. With the experience of tech-startup accelerator, she is bridging Japanese tech startups to global tech-startup platforms to interconnect the technology and social issues. She is also working as a General Manager of the Group Creation Division of Leave a Nest headquarters.

- メインホール

セッションパートナー:サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社

“詳細情報”

中原 光一 氏

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究推進部長

1988年九州大学大学院農学研究科発酵学専攻修士課程修了、同年サントリー株式会社入社。ポリフェノールの基盤研究や素材開発から、酒類製品や飲料製品の基盤となる技術開発や原料開発などの新規技術開発業務に主に従事。2019年4月より現職。農学博士。2004年化学工学会賞技術賞。東京農業大学客員教授。

山田 陽介 氏

医薬基盤・健康・栄養研究所

身体活動研究部 運動ガイドライン研究室 室長

現在、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所運動ガイドライン研究室長。2009年、京都大学大学院にて博士号取得(人間・環境学)。2009年福岡大学ポストドクター。2011年京都府立医科大学にて日本学術振興会特別研究員(SPD)。2013年米国ウィスコンシン大学マディソン校農学部栄養学科訪問研究員。2014年国立健康・栄養研究所研究員。2022年より現職。サルコペニア国際学術集会若手最優秀発表賞、国際骨粗鬆財団-国際骨密度学会若手最優秀賞、2010年アメリカ老年学会65周年記念論文賞などを受賞。2022年にはScience誌に筆頭著者の論文が掲載。

中西 広樹 氏

株式会社リピドームラボ 代表取締役

2009年東京大学大学院医学系研究科特任助教、2010年秋田大学生体情報研究センター助教を経て、2018年12月株式会社リピドームラボ起業、2020年から秋田大学医学部客員准教授と国立国際医療研究センター特任研究員を兼任し、2022年からは現職のみに専念。「リピドームの価値がモノの価値をかえる」社会の実現を目指す。薬学博士。

〈モデレーター〉

井上 浄

株式会社リバネス 代表取締役社長CKO

東京薬科大学大学院薬学研究科博士課程修了、博士(薬学)、薬剤師。2002年、大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。博士過程を修了後、北里大学理学部助教および講師、京都大学大学院医学研究科助教、慶應義塾大学特任准教授を経て、2018 年より熊本大学薬学部先端薬学教授、慶應義塾大学薬学部客員教授に就任・兼務。研究開発を行いながら、大学・研究機関との共同研究事業の立ち上げや研究所設立の支援等に携わる。多くのベンチャー企業の立ち上げにも携わり顧問を務める。

- セッションルームA

〜CSV活動の実践例から探る〜

セッションパートナー:アサヒ飲料株式会社

powered by:キャリアデザイン研究センター

“詳細情報”

松本 加奈子 氏

アサヒ飲料株式会社 研究開発戦略部 プロデューサー

アサヒ飲料の研究開発本部にて、中期研究戦略策定、組織活性化、広報活動など広範を扱う研究開発戦略部にてCSV活動を担当。その一環として、中高生研究者の活動助成や、社員の子ども向けの実験教室等を担当。平行してこれらに関わった社員の変化についての調査研究も同時に行っている。

河崎 保徳 氏

ロート製薬株式会社 執行役員

人事総務部 部長

大阪生まれ、1986年ロート製薬入社。商品企画部長、営業企画部長を歴任。2011年東日本大震災後、3年間を復興支援室長として震災復興に尽力。震災遺児たちの夢を支える進学奨学金「公益法人みちのく未来基金」を創設。ロート製薬復帰後の2014年~広報CSV推進部長として健康経営、2016年~働き方改革推進に尽力。2017年厚生労働省「柔軟な働き方改革・モデル就業規則検討委員」、2018年4月~神戸大学大学院非常勤講師。2020年7月より現職。

正木 郁太郎 氏

東京女子大学 現代教養学部 専任講師

社会心理学や産業・組織心理学の観点から、組織で働く人の心理・行動やマネジメントの研究に従事。現在は特に、日本企業における職場のダイバーシティに関する実証研究や、オフィス環境や働き方が人の心理・行動に与える影響を研究している。アサヒ飲料における、CSV活動と人材育成効果についての研究も手掛ける。

〈モデレーター〉

立花 智子

株式会社リバネス

キャリアデザイン研究センター センター長

中高生研究者むけの助成や若手研究者による研究コーチ活動を通し、学校教育の支援を行う。2019年より人材開発へ移行し、博士へと成長したかつての中高生研究者の支援を続ける。キャリアデザイン研究センターでは、研究者に代表されるような自らの好奇心や課題意識から知識を生み出していく人のための新たな働き方や組織づくりを研究する。

- セッションルームB

セッションパートナー:Wela Online Corp.

(in English only)

“詳細情報”

Mr. John Vincent Fiel

Wela Online Co-Founder and CEO

A graduate of computer science with 10 plus years of experience in web development, project management, and previously co-founded a local game development startup. Co-Founder of Wela School System, an end-to-end school system where students, parents can view their grades, announcements, billing statements thru a mobile app. Wela is now running for 5 years and serving 200+ private schools both national and international.

Dr. Takeshi Mizumoto

Hylable Inc. Co-Founder & President

Dr. Mizumoto received his MSci and Ph.D. from the Graduate School of Informatics, Kyoto University, Japan. After working for Honda Research Institute Japan, Co., Ltd. as a researcher, he co-founded Hylable Inc. His research topic includes audio signal processing and quantified analysis of communications.He has more than ten years of research on audio analysis and quantification of communications in noisy environments. For seven years, he has analyzed group discussions of 60,000+ people in K-12, junior high, high schools, and universities and employee training.

Ms. Rafaelita C. Castro

ASEAN Japan Center in Tokyo Director of Operations

Ms. Rafaelita C. Castro is appointed to the current position as of October 2, 2020. She assumed the post of Director of Operations in charge of the Research and Policy Analysis Cluster and the Trade and Investment Cluster. She is seconded from the Department of Trade and Industry (DTI) of the Philippines. She brings with her more than 25 years of experience in trade promotion. Prior to the appointment, she was the Chief Trade and Industry Development Specialist at the Export Marketing Bureau (EMB) of the DTI. During her stint at the bureau, she handled various export promotion missions to various countries including Japan. She aims to work towards the enhancement of ASEAN-Japan trade and investment relations and strengthening of network linkages between ASEAN and Japanese companies.

〈Moderator〉

Ms. Ronezza Delos Santos

Leave a Nest Philippines, Inc.

Ronezza “Ezza” Delos Santos was born and raised in Baguio City, the Summer Capital of the Philippines. She graduated from the Philippine Science High School – Cordillera Administrative Region Campus (PSHS-CAR) as part of the pioneer batch. She then entered the University of the Philippines Diliman (UPD) and graduated with a degree (BS) in Chemical Engineering. After earning her professional license, she worked at Baguio Water District, a Government-Owned and Controlled Corporation that provides potable water throughout Baguio City and some parts of the Benguet Province. After taking an internship for Leave a Nest’s Tech Planter PH, she took the challenge to be one of the pioneer members of Leave a Nest’s Philippine subsidiary to help and promote science and technology for advancing the country.

3月4日(土)9:45 - 18:30

| メインホール | セッションルームA | セッションルームB | ポスター・ブース会場 | |

| 9:45 | 開会式 | |||

| 10:00 | 研究者・ベンチャーによるショートピッチ 「テクノロジースプラッシュ」 |

|||

| 11:00 | ポスター&ブース コアタイム |

|||

| 12:30 | お昼休憩 | お昼休憩 | お昼休憩 | アワー |

| 13:30 | 基調講演② | アワー | ||

| 13:50 | 移動 | 移動 | 移動 | |

| 14:00 | セッション d2m1 プラスチックは貴重な資源 新リサイクル技術で循環しつづける社会へ |

セッション d2a1 中堅企業がつなぐAIスタートアップと大手建設会社 |

セッション d2b1 次世代に学ぶ、企業の未来の描き方 |

|

| 14:50 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 15:10 | セッション d2m2 バイプロダクトを活用したバイオものづくり |

セッション d2a2 大学進化論〜今こそ求められる大学の役割とは?〜 |

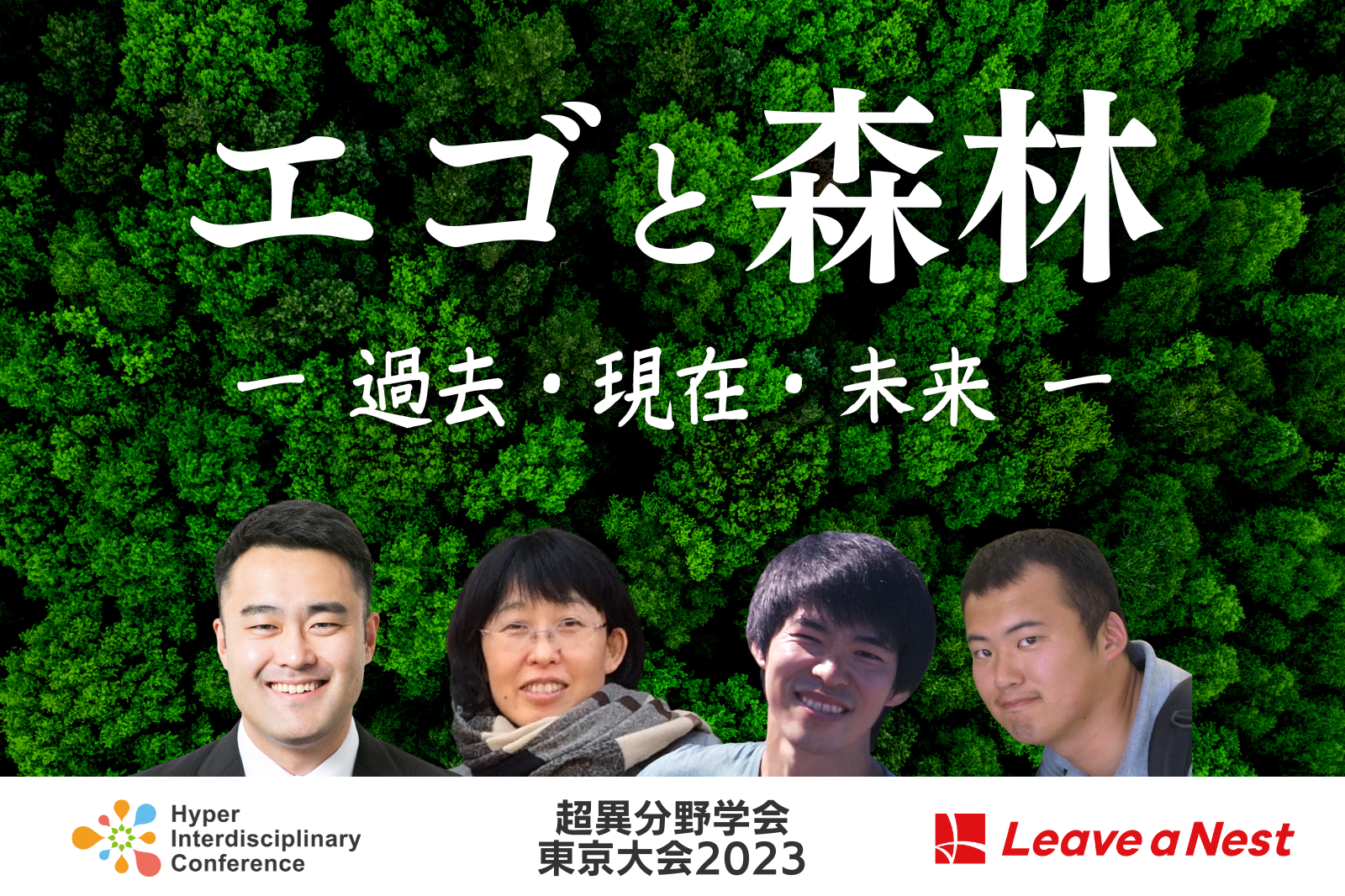

セッション d2b2 エゴと森林〜過去・現在・未来〜 |

|

| 16:00 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 16:20 | セッション d2m3 Knowledge Manufacturing Ignition(ナレッジ・マニュファクチャリング・イグニッション) |

セッション d2a3 社会インフラにおけるイノベーションを興すには |

セッション d2b3 「回復」に向かう体の物語 |

|

| 17:10 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | 移動・休憩 | |

| 17:30 | 表彰式・閉会式 (〜18:00) |

|||

| 18:30 | 閉場 |

- メインホール

「テクノロジースプラッシュ」

登壇者一覧は下記詳細情報からご覧いただけます。

“詳細情報”

テクノロジースプラッシュ Day2 登壇者一覧

| 登壇順 | ポスターNo | 名前 | 所属 | 演題/テーマ名 |

| 1 | P-001 | 徳永一輝 | 滋賀大学 | 会議における会話構造可視化システムの構築 |

| 2 | P-004 | 田口 善弘 | 中央大学 | テンソル分解を用いた教師なし学習による変数選択法 |

| 3 | P-005 | 張契洙 | 富山大学教育学部附属中学校 | 右心用補助人工心臓 |

| 4 | P-006 | 大沼みお | 広島商船高等専門学校 | 油脂生産微細藻の海上培養に関する実証実験 |

| 5 | P-009 | 湯村 翼 | 北海道情報大学 | Cyber-Physical-Human Interaction研究の紹介 ? 熱赤外線マーカ, VRサッカー作戦盤 etc. |

| 6 | P-011 | 藤田学 | 岡山県立玉野高等学校 | 生徒のワクワクを引き出すための教育活動 |

| 7 | P-012 | 草野友美 | 環境大善株式会社 | 共培養によるEuglena gracilis増殖促進効果細菌の探索 |

| 8 | P-013 | 佐藤 謙介 | 慶應義塾大学大学院 | 慢性的な飲水量の制限は腸内環境を変化させる |

| 9 | P-029 | FENG CHAO-HUI | 国立大学法人 北海道国立大学機構 北見工業大学 | 廃棄ミカン皮からの生理活性物質の抽出処理最適化とテラヘルツ分光法による検出 |

| 10 | P-034 | 徐姗 | Tokyo University of Marine Science and Technology | ドローンの飛行安定の限界に関する研究 |

| 11 | P-035 | 鍵谷達希 | 東京都立大学 | ゆらす、ながれる、そだつ!〜VICFによる次世代環境調和型浮遊培養システム〜 |

| 12 | P-042 | 返町洋祐 | 株式会社インセプタム | 微生物による発電システムを応用した廃棄物系バイオマスからの水素生産 |

| 13 | P-043 | 上野 能登 | 山形県立米沢興譲館高等学校 | ゼーベック効果を用いた太陽光発電の高効率化 |

| 14 | P-044 | 倉田直輝 | 弓削商船高等専門学校 | ロケットストーブを用いた災害時給湯システムの検討と機能性の評価 |

| 15 | P-058 | 芝原利幸 | 光産業創成大学院大学 | 安全性確保・生産性向上の双 方を実現するレーザー溶接用電 子ゴーグルの開発 |

| 16 | P-060 | 楠部 真崇 | 国立和歌山工業高等専門学校 | SDGs14についての勘違いとそもそも論 |

| 17 | P-069 | 難波卓司 | 高知大学 | 持続可能な環境保全に貢献する新規アンチエイジング素材の開発 |

| 18 | P-100(d2) | 竹森 洋 | 岐阜大学 | 長期の薬物送達を可能とする安価なナノ素材の開発 |

| 19 | P-103(d2) | 杉谷 健太 | 法政大学 | 昆虫食材のキャズムを超えるための商品開発に関する研究 |

| 20 | P-110(d2) | 吉本 将隆 | 東京工業大学 | 光エネルギーから発電も蓄電もできる光蓄電池 |

| 21 | P-118(d2) | 佐藤拓己 | 東京工科大学 | 酪酸菌にケトン体を供与し潰瘍性大腸炎を抑制する |

| 22 | B-01 | 河野 誠 | 株式会社カワノラボ | 界面をいかに捉えるか |

| 23 | B-02 | 金澤 等 | (株)カナラボ/ 山形大学 | 世界を変える-本当に革新的な接着技術 |

| 24 | B-07 | 西嶋 良介 | 株式会社トロムソ | もみ殻によるバイオマスエネルギー事業の可能性 |

| 25 | B-11 | 福岡大空 | 京都大学 | 合成生物学コミュニティの創出 |

| 26 | B-16 | 小方 昌平 | 日本大学 | マダニ × ファッション ? 従来の啓蒙活動に対する問題へのファッションを取り入れた試み- |

| 27 | B-19 | 五十棲 計 | 株式会社イヴケア | 毛髪を用いた中長期的なストレスの評価 |

| 28 | B-20 | 水本 武志 | ハイラブル株式会社 | 人・場所・生物のコミュニケーションの可視化技術による相互理解の促進 |

- ポスター・ブース会場

※発表者の方は、以下の時間はポスター・ブース前でご対応をお願いします。

3月3日(金)

11:00〜11:30【奇数番】

11:30〜12:00【偶数番】

3月4日(土)

11:00〜11:45【奇数番】

11:45〜12:30【偶数番】

- メインホール

「RNAスプライシング異常を標的としたがん治療法」

“詳細情報”

リバネス研究アワード2023 先端研究推進部門 受賞

「RNAスプライシング異常を標的としたがん治療法」

吉見 昭秀 氏

国立がん研究センター研究所 がんRNA研究分野

分野長

生体内ではゲノム情報を元にRNAが作られ、それを鋳型として合成されるタンパク質が様々な生命活動を維持しています。RNAの合成に必須な「スプライシング」と呼ばれる機構が、白血病などの造血器腫瘍をはじめとする様々ながんでは正常に働かなくなることが報告されています。吉見氏は、がんの治療方法確立に向けて、これらがんゲノムの異常に注目した研究を進めてきました。また、膨大な遺伝子発現データを網羅的に解析し、スプライシング異常による疾患に関わる変異を検出する新たな解析手法の開発にも取り組んでいます。

〈プロフィール〉

2003年東京大学医学部医学科卒業、医師免許取得。2009年JSPS特別研究員、2011年東京大学大学院修了、博士(医学)取得後、東京大学医学部附属病院助教に。2015年Memorial Sloan Kettering Cancer Centerに留学。客員研究員、JSPS海外特別研究員、上級研究員を経て、2020年国立がん研究センター研究所で独立(がんRNA研究ユニット 独立ユニット長)、2022年9月より現職。がんのスプライシング異常の研究を専門とする。ASH Global Research Award、LLS CDP Achievement Award、JCA-Mauvernay Awardなど。

- メインホール

新リサイクル技術で循環しつづける社会へ

セッションパートナー:東洋紡株式会社

“詳細情報”

横井 恒彦 氏

株式会社アールプラスジャパン 代表取締役社長

サントリーホールディングス株式会社

サステナブルPET実行プロジェクトチーム サブリーダー

1984年サントリー株式会社入社。ビール工場建設などプラントエンジニアリング業務に従事。2010年より上海での飲料製造会社社長を経て、2016年よりサントリーホールディングス㈱の包材部門長として包装資材の開発・調達を担当。包材開発業務の一環として2020年にアールプラスジャパン社を設立、現在に至る。

古田 拓 氏

株式会社アールプラスジャパン 取締役

レンゴー株式会社

執行役員 研究技術開発・環境経営推進部門 中央研究所長 兼 環境経営推進部担当

1986年、東京農工大学大学院農学研究科修了、レンゴー株式会社入社。中央研究所、パッケージ開発部で、段ボール、フィルム包装など各種パッケージ、板紙、木質素材等の研究開発に従事。2017年中央研究所長、2021年からは環境経営推進部担当として、脱炭素とプラスチック資源循環を推進。2020年、(株)アールプラスジャパン設立時より取締役。

形舞 祥一 氏

東洋紡株式会社 リニューアブル・リソース事業開発部長

京都大学大学院工学研究科合成化学専攻修士課程修了。1993年東洋紡績株式会社(当時)入社。総合研究所にて主にポリエステル重合の研究開発に携わる。その後、新事業企画部、調達部、経営企画部、研究開発企画管理部などを経て、2022年より、リサイクル技術やバイオプラスチックを担当するリニューアブル・リソース事業開発部長。

〈モデレーター〉

角倉 剛 氏

株式会社アールプラスジャパン 執行役員

サントリーホールディングス株式会社

サステナブルPET実行プロジェクトチーム サブリーダー

東京大学農学生命科学研究科修了、サントリー株式会社入社。調達部門や海外グループ会社勤務等を経て2021年よりアールプラスジャパンの事務局を統括。

- セッションルームA

セッションパートナー:ソーラーテック株式会社

“詳細情報”

久保 友志郎 氏

ソーラーテック株式会社

代表取締役

大学卒業後、建材メーカーに就職。4年間プロの総合格闘家として過ごす傍ら、建材の現場施工の合理性を追求し、1988年に(株)パイオニア・コーポレションを設立。住宅用内装建具を鋼製化し工場生産を実現させ、工場での量産化に成功し現在の礎を築く。2006年に中国にて太陽電池の部材メーカーALCOMEを設立、参画。2008年に上海市場で社名をAKCOMEに変更、上場を果たす。2010年、太陽電池の部材メーカーであるソーラーテックを設立。最近は、自社と大手企業とのネットワークを活用し、ドローンやAI、建設ロボットなどさまざまなスタートアップの技術を大手企業に導入する支援を行なっている。

伊藤 隆之 氏

株式会社安藤ハザマ

建設本部 建築設計統括部 構造設計部

熊本大学工学部環境建設工学科卒業後、1988年に旧㈱間組建築本部構造設計部に入社。1995年1月13日の阪神淡路大震災に遭遇。豊中の独身寮(借り上げ社宅)のRC造6階建ての1階の層崩壊により1階で生き埋めとなり3時間後にレスキュー隊にて救出される。着の身着のままで復興の仕事に参加。あらためて構造設計の仕事の重大さと責任の重さを痛感する。2013年旧安藤建設株式会社と合弁、㈱間・安藤建築事業本部構造設計部に配属。2019年から構造設計部長として現在に至る。過去の代表作品:修成建設専門学校(免震)・近江八幡南部第1地区計画・ユタカ技研嵐山製作所・東京めいらく千葉工場・プロロジスパーク習志野等多数

瀬々 潤 氏

株式会社ヒューマノーム研究所

代表取締役

東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士(科学)。東京大学助教、お茶の水女子大学准教授、東京工業大学准教授、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)ゲノム情報研究センター研究チーム長、産総研人工知能研究センター研究チーム長を歴任。機械学習・数理統計の手法開発および生命科学の大規模データ解析を専門とする。米国計算機学会のデータマイニングコンテストKDD Cup 2001優勝、Oxford Journals-JSBi Prize 受賞。

〈モデレーター〉

長谷川 和宏

株式会社リバネス

執行役員CMO

東京都立大学大学院工学研究科修士課程修了、修士(工学)。修士1年よりリバネスに参加し、その後リバネス初の新入社員として入社。人材開発事業部を立ち上げ、2012年より執行役員に就任。TECHPLANTER事業やリアルテックファンドの立ち上げ、スタートアップと町工場の連携事例構築、インキュベーション施設「センターオブガレージ」の開設や中堅中小企業の新規事業創出支援などを主導。リアルテックホールディングス取締役副社長、株式会社グローカリンク取締役、株式会社NESTiPLAB取締役を兼務。

- セッションルームB

セッションパートナー:ロート製薬株式会社

“詳細情報”

橋本 将男 氏

ロート製薬株式会社 執行役員兼戦略デザイン本部

1991年入社。検査薬開発部門にてバイオ系基礎研究と共に、妊娠検査薬「ドゥーテスト」の開発を担当。約10年の研究所勤務の後、薬事の実務経験し、開発企画部門で漢方事業、新研究所の立ち上げなどを行う。その後、研究チームマネジメント、薬事部長4年、知財部長5年のキャリアを経て、2020年より戦略デザイン本部にて未来の事業デザインをに勤務。2022年4月より現職。

立崎 乃衣 氏

渋谷教育学園幕張高等学校 3年生

孫正義育英財団5期生。2016年、リバネスが運営するロボティクスラボを卒業。2017年よりFIRST Robotics Competitionに出場するチームSAKURA Tempestaにて設計を担当し、数々の賞を受賞。2020年、新型コロナウイルス蔓延下にフェイスシールドを製作・寄付するためFace Shield Japanを個人で設立し、2,200個以上の寄付を行う。同年、Lenovoが選ぶ「世界を変える10人の若い女性」に選出。2021年、THK株式会社と株式会社リバネスの取り組み「ものづくり0.」のTHKアンバサダーに就任。2022年、Forbes JAPAN 30 UNDER 30に選出。

清水 紘輔 氏

山形県立東桜学館高等学校 2年生/株式会社Litable 代表取締役 CEO

2005年生まれ。山形県立東桜学館高等学校在学中の2022年9月に株式会社Litableを設立し、代表取締役に就任。教育分野の企業と協力して中高生向けのコーチングサービスの提供を行っている。また、2022年8月には株式会社ユーグレナの第3期 Futureサミットメンバーに選出され、同年代の中高生とともに、未成年が社会に生み出せるインパクトを証明するべく活動している。その傍ら、東京大学グローバルサイエンスキャンパスの枠組みで、東京大学の研究者と立体音響の研究などの研究活動を行うなど、積極的に外部と連携した研究も行っている。

〈モデレーター〉

藤田 大悟

株式会社リバネス 製造開発事業部 / 株式会社NEST EdLAB 代表取締役

東京工業大学大学院生命理工学研究科修了、修士(理学)。専門はタンパク質工学。小さい頃から科学と自然が大好きで、ボーイスカウト、アマチュア無線、電子工作等に挑戦。大学入学と同時に、日本科学未来館のボランティアの立上げに関わり、科学イベントサークル東工大Science Technoを設立。リバネス参画後は、国際宇宙ステーションを活用した『宇宙教育プロジェクト』、小学生向けのロボット教室『ロボティクスラボ』をはじめ、100社近い企業の教育プログラム開発を手がける。JSTのジュニアドクター育成塾においては、プログラム開発等に従事し、本事業を加速すべく、株式会社NEST EdLABを創業。

- メインホール

セッションパートナー:株式会社ユーグレナ

“詳細情報”

竹内 卓人 氏

株式会社ユーグレナ R&Dセンター 生産技術研究所

中央大学卒、東京工業大学大学院卒、理学修士。大学では微細藻類の細胞内の油脂・エタノール蓄積に関わる基礎研究に携わり、2015年に株式会社ユーグレナに就職。神奈川、佐賀、千葉と勤務地を転々とし、現在は沖縄県石垣市の生産技術研究所に所属。これまで取り組んできた研究テーマは、オーランチオキトリウムの大量培養、下水処理由来の栄養を利用したバイオ燃料用ユーグレナの培養、遺伝子組み換え大腸菌による有用物質生産、化粧品原料用ユーグレナの培養、食品原料用ユーグレナのにおい改善、食品原料用ユーグレナの培養コスト削減など。趣味は、ユーグレナは動物か植物かという問いについて考えることで、哲学的考察に挑戦中。

川島 一公 氏

インテグリカルチャー株式会社 CTO

1983 年生まれ。奈良県出身。実家にあるケヤキの木の葉に寄生する昆虫を見て、細胞組織の制御に興味を持つ。2012年に広島大学大学院を修了し、農学博士に。大学で家畜生殖学、2年間留学した米・ベイラー医科大学で分子内分泌学を学ぶ。15 年に細胞培養スタートアップのインテグリカルチャー株式会社を共同創業、18年4月から現職。培養肉や素材、再生医療などのバイオテクノロジーを民主化するために、ウェットウェアプラットフォームとなるカルネットシステムを発明し、社会実装可能な装置の開発を行っている。

廣森 浩祐 氏

東北大学 大学院工学研究科 助教

2018年に東北大学大学院工学研究科化学工学専攻 博士後期課程修了、博士(工学)。専門は化学工学、プロセス工学。2018年から、東北大学大学院工学研究科化学工学専攻で既存産業におけるプロセスの効率化や未利用資源の利用に関する研究開発に従事。学生時代の研究成果を基に2018年ファイトケミカルプロダクツを起業。現在は、実験室レベルでの開発から現場での実証装置の設計までを一気通貫で行う研究にも取り組み実用化の加速化させる方法を模索中

〈モデレーター〉

高橋 宏之

株式会社リバネス 執行役員

2009年横浜市立大学大学院博士後期課程修了。博士(理学)。40歳以下の若手研究者を対象にした「リバネス研究費」の立ち上げなど、産業界と若手研究者との間で新たな研究プロジェクトを生み出すことを中心に従事。「超異分野学会」を立ち上げの頃から長年リードしてきたほか、ライフサイエンス系のラボの立ち上げなど、研究を生み出す場づくりを手がける。

- セッションルームA

〜今こそ求められる大学の役割とは?〜

セッションパートナー:株式会社バイオインパクト

“詳細情報”

杉原 淳一 氏

株式会社バイオインパクト 代表取締役

各省庁や研究機関の科学研究費助成(ファンディング)情報とプレスリリースを組み合わせた、国内最大級のアカデミア研究データベース「日本の研究.com」を運営。また、自然言語処理や機械学習を用いて構築した、研究分野等の独自分析アルゴリズムを活用し、製薬企業等の産学連携マッチングやKOL探索等も行っている。

三木 千壽 氏

東京都市大学 学長

1947年徳島県生まれ。東京工業大学博士課程中退、東工大助手、東大助教授、東工大助教授、東工大教授、工学部長、副学長(教育・国際)などを務める。2012年に東京都市大学に転籍、特任教授、副学長を経て、2015年より学長。東京都市大学では年間400名の学生を対象としたオーストラリア留学プログラム(TAP)などの国際プログラムを開始。ASEAN SEED Netなど国際的な人材育成プログラムのアドバイザーやJSTのさくらサイエンスプログラムの選考委員長などを務める。橋梁工学を専門とし、溶接構造の疲労と破壊に関する研究で多くの論文や著書を発表。本四架橋や東京ゲートブリッジなど、多くの橋梁プロジェクトに参加。

林 和弘 氏

文部科学省

文部科学省科学技術・学術政策研究所

データ解析政策研究室長

東京大学大学院在学中の1995年ごろより取り組み始めた日本化学会の英文誌の電子ジャーナル化、事業化、オープンアクセス化をきっかけに、学術情報流通の変革を軸とした科学と社会の変容(オープンサイエンス)の調査研究と実践に幅広く取り組む研究者。2012年より現研究所に着任し、オープンサイエンスのあり方と政策に関する調査研究、およびその実践に取り組む。日本学術会議、内閣府、文部科学省の委員等で日本のオープンサイエンス政策形成を支援し、G7科学技術大臣会合、OECD、UNESCOのプロジェクト等においては、専門家として、大学を含む社会を変える新たな学術知を生み出す基盤の国際的なコンセンサスづくりに貢献。千葉大学非常勤講師。

〈モデレーター〉

高橋 修一郎

株式会社リバネス 代表取締役社長COO

東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士(生命科学)。リバネスの研究所を立ち上げ、研究支援・研究開発事業の基盤を構築。これまでに「リバネス研究費」や未活用研究アイデアのプラットフォーム「L-RAD」など、独自のビジネスモデルを考案し、産業界・アカデミア・教育界を巻き込んだ事業を数多く主導している。2010年より現職。

- セッションルームB

セッションパートナー:株式会社リバネス

“詳細情報”

山路 恵子 氏

筑波大学 生命環境科学研究科 生物圏資源科学専攻 教授

茨城県水戸市出身。北海道大学薬学部、北海道大学大学院農学研究科修了。2000年に農芸化学 分野で博士(農学)を取得。2001年よりフィンランド森林研究所でポストドクター、2003年より森林総合研究所東北支所で日本学術振興会PDとして所属し、化学生態学を学ぶ。2005年より 筑波大学で、鉱山跡地で自生する植物と機能性微生物に関する研究を開始し、自生植物の重金 属耐性機構に機能性微生物が関与していることを発見し、緑化技術への利用を検討中。2022年 Imagine the Microbial-Capsuleとしてアグリテックグランプリ2022 最優秀賞、KOBASHI賞、 フォーカスシステムズ賞受賞。

西澤 啓太 氏

東京大学 先端科学技術研究センター 助教

横浜国立大学 環境情報学府 博士課程修了、博士(環境学)。植物生態学を専門とし、植物の多様性の維持機構に関して様々な側面から研究を行っている。学生時から北海道 知床の天然林、カナダ北極域の原野など、原生的な自然における生態系の成り立ちやその役割について研究を行ってきた。学位取得後はその専門知識を生かし、世界スケールの多様性の成り立ちの解明、自然と社会とのつながりの模索といった課題にも取り組んでいる。

近藤 友大 氏

京都大学大学院 農学研究科 准教授

京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。博士(農学)。専門は熱帯農業生態学。とくに、パッションフルーツ・アボカド・ドリアン・カカオなどの熱帯果樹において、栽培環境・管理方法が生育におよぼす影響についての研究をおこなってきた。近年は九州山地の焼畑や在来の農法および作物に関する調査と実験を通じて、山をいかに持続的に利用し続けるかについて考えている。

〈モデレーター〉

石尾 淳一郎

株式会社リバネス 関西開発事業部 部長

東京工業大学国際開発工学専攻博士課程修了。博士(工学)。工学から生理心理学まで、興味のある分野には躊躇なく飛び込む。学生時代は国の内外を問わずものづくりプロジェクトを実施。博士時代には人の感情をウェアラブル端末を用いて測定する研究を実施していました。故郷である香川県にて香川テックプランターや超異分野学会を立ち上げ、地域から世界を変える事業を創出するため奮闘中。

- メインホール

セッションパートナー:株式会社フォーカスシステムズ

powered by:知識創業研究センター(I2K)

2日間を通じて、参加者同士のディスカッションから生み出された連携仮説を募集します。エントリーのあった連携仮説についてパートナーが審議し、受賞テーマを選出(副賞10万円)し、セッション内で発表します。副賞は連携仮説を深めるための準備金として活用いただきます。

- セッションルームA

セッションパートナー:東海旅客鉄道株式会社

“詳細情報”

岡嶋 達也 氏

東海旅客鉄道株式会社 常務執行役員 総合技術本部長

京都大学大学院工学研究科修士了、1988年東海旅客鉄道株式会社(JR東海)1期生として入社。電気・システム分野を中心に、超電導リニアの開発、新幹線・在来線の保守管理、技術開発のほか、経営戦略、人材育成など幅広い業務に従事。執行役員総合技術本部技術開発部長を経て2022年より現職。

花井 陳雄 氏

株式会社リバネスキャピタル 取締役

1976年協和発酵工業入社後、抗体医薬の研究開発における第一人者として活躍。2003年には、自らが開発した抗体医薬関連の技術導出のため、米国BioWa社を設立、社長に就任して会社運営を担った。協和キリン発足後は開発本部長として数多くの製品開発を指揮、2012年に代表取締役社長に就任し、自身が創製・開発に関わった各製品の上市を果たすとともに、国内外大手製薬企業との提携や英国でのM&Aも実現。2018年代表取締役会長、2019年取締役会長に就任、2020年3月に退任し、同年5月よりリバネスキャピタル取締役に就任。

石井 莉咲 氏

Plug and Play Tech Center Director, Japanese Partnerships

早稲田大学政治経済学部卒業後、みずほ銀行国際業務部に配属。2018年3月より、世界最大級のベンチャーキャピタル兼アクセラレーターであるPlug and Play Tech Center のシリコンバレー本社に転職。現在は、100社以上の日系大企業向けにスタートアップ紹介や戦略立案、文化醸成ワークショップなど、多岐にわたるイノベーション活動支援を行う。近年では、東京都主催のX-HUB Tokyoにて起業家向けに講演を行ったり、Stanford大学のオンラインプログラムにて地方の高校生向けに授業を提供したり、日米の起業家育成にも従事。

〈モデレーター〉

篠澤 裕介

株式会社リバネス 執行役員

東京大学大学院農学生命科学研究科修了(農学修士)。2008年PR会社を経て2009年よりリバネスに入社。同年、リバネスとして初の海外事業となる大学院生向けシリコンバレー研修を立ち上げる。2012年よりメディア開発事業を立ち上げ、2013年より、シードアクセラレーション事業「TECH PLANTER」を立ち上げる。2018年より、創業開発事業部長。起業でなく「創業」をテーマに活動を開始。2019年より、プロジェクト・イッカクを開始。2021年より執行役員。

- セッションルームB

セッションパートナー:大正製薬株式会社

“詳細情報”

吉村 知久 氏

大正製薬株式会社 フロンティア・リサーチ・センター 主事

群馬県高崎市出身。2006年東京理科大学大学院薬学研究科修士課程修了、薬剤師。化粧品メーカーでの研究職を経て、2011年大正製薬株式会社に入社。研究開発部門にて、一般用医薬品や化粧品の研究開発、皮膚老化やミトコンドリアに関する基礎研究に従事。2022年4月より現職にて新規事業開発に従事。特にヘルスケア領域において自然と健康になる、結果的に健康になるような仕掛けや社会を作ることが目標。

小山 正浩 氏

株式会社ウェルナス 代表取締役

2008年より信州大学農学部にて機能性食品の研究に参画し、同大学博士研究員を経て、2017年に食で実効的な健康を届ける信州大学発ベンチャー・(株)ウェルナスを設立。世界初となるナスサプリを開発し販売を開始。2019年には、食の機能を個別最適化する「AI食」事業を始動。個人が設定した目標(健康・美容・運動機能・学力など)に関連する体データと、摂取した食事に含まれる栄養素データの解析により、自己実現目標達成のために必要な栄養素を特定し、最適化した個別栄養最適食「AI食」を提案するサービス「NEWTRISH」を2023年1月14日にローンチ。食によるwell-beingを目指す。

村上 慎之介 氏

株式会社メタジェン 取締役 COO/CIPO

慶應義塾大学 先端生命科学研究所 特任助教

1988年、東京都生まれ。2016年、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。同年に株式会社メタジェンに入社。主任研究員として腸内細菌に関する研究に従事し、便の保存技術の開発や、腸内環境をコントロールする技術の実用化に向けた研究開発を行ってきた。2018年より執行役員COO、2022年からは取締役COO・CIPOとして、研究開発支援事業の統括と知的財産の利活用にも取り組んでいる。また、温泉療法学を専門とし、2015年には長湯温泉(大分県竹田市)の飲泉研究を行い、抗肥満に寄与する可能性がある腸内細菌を増やすことや、糖尿病の予防や改善につながる可能性があることを示した。2018年、日本温泉気候物理医学会 研究奨励賞を受賞。

〈モデレーター〉

井上 浄

株式会社リバネス 代表取締役社長CKO

東京薬科大学大学院薬学研究科博士課程修了、博士(薬学)。リバネス創業メンバー。博士課程を修了後、北里大学理学部助教および講師、京都大学大学院医学研究科助教を経て、2015年より慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授、2018年より熊本大学薬学部先端薬学教授、慶應義塾大学薬学部客員教授に就任・兼務。研究開発を行いながら、大学・研究機関との共同研究事業の立ち上げや研究所設立の支援等に携わる研究者。

パートナー

アサヒ飲料株式会社

Wela Online Corp.

Aerodyne Group

Global Innovation Aliance

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社

株式会社シグマクシス

ソーラーテック株式会社

大正製薬株式会社

DIC株式会社

東海旅客鉄道株式会社

東洋紡株式会社

株式会社バイオインパクト

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社プランテックス

株式会社ユーグレナ

ロート製薬株式会社